9月30日に文科省は、今年実施された全国学力学習状況調査の都道府県別の結果を公表した。今回は、回答率を上位からA層、B層、C層、D層に分類した集計も発表された。10月1日の読売新聞の教育欄に、「学テ、数学『学力下位層』に地域差」というタイトルで、記事が掲載されていた。

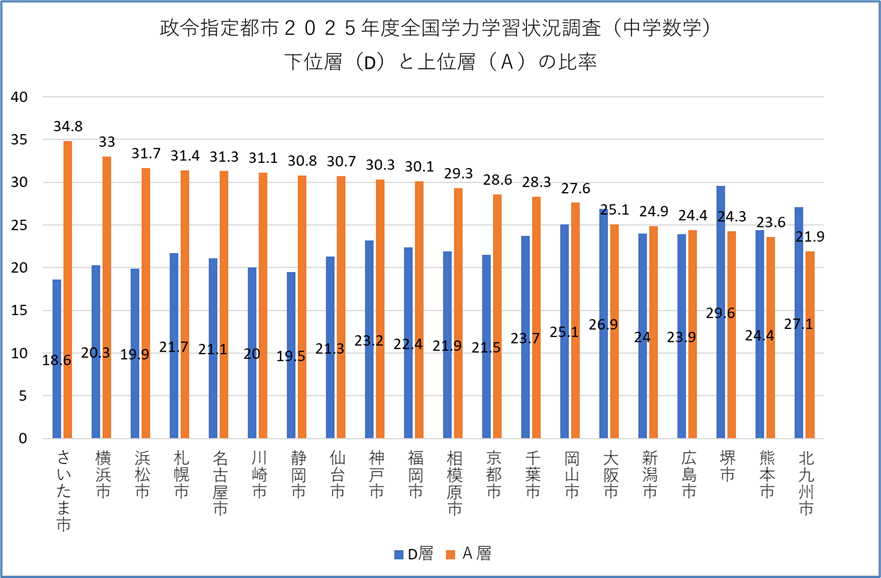

そこで、私も文科省のデータにアクセスしてみた。データは膨大なので、より鮮明にデータが読み取れる政令指定都市に絞った。更に、学力格差がより鮮明に表れる中学数学をサンプルに取り上げた。それが下のグラフである。このグラフは、A層の上位から降べきの順に並べたグラフである。

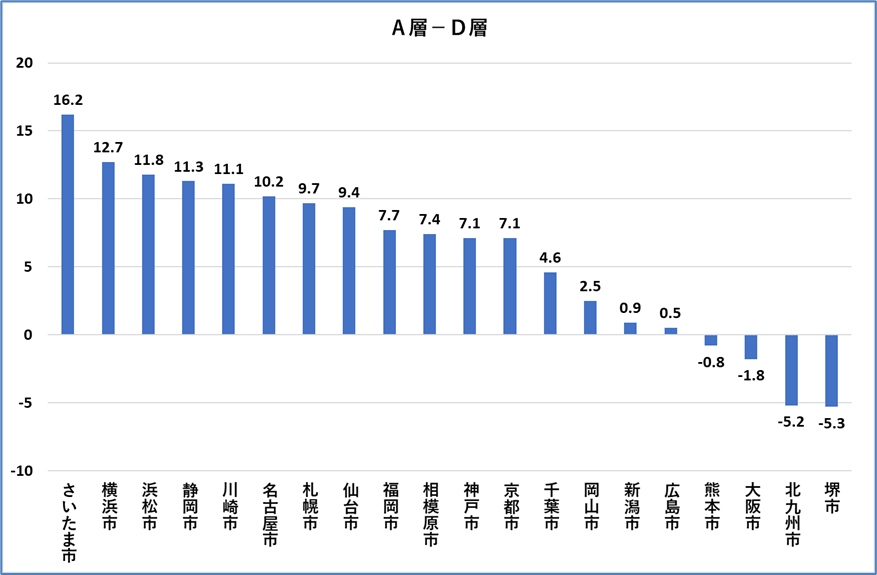

それぞれの政令指定都市によってかなり様相が違うことがわかる。そこで、A層-D層のデータを降べきの順に並べてみた。グラフの結果から、

①上位層が多いグループ(差が10ポイント以上 さいたま市~名古屋市)

②やや上位層が多い(差が5ポイント~10ポイント 札幌市から京都市)

③A層とD層が拮抗している(差が―5ポイント~+5ポイント 千葉市~大阪市)

④D層がA層よりも優位に多い(差が―5ポイント以下 北九州市 堺市)

と大別できる。

大阪市がしんどいというのは、地元でも有名だが、堺市の話はあまり聞かない。しかし、この結果をみると、政令指定都市の中でD層の比率が一番高いのは、堺市なのだ。30%に届く勢いである。一体何が原因だろうか。大阪に住んでいる者もこれだけの差異があるのがわからない。因みに同僚に堺市在住の教員がいるので、グラフを見せて原因を聞いてみたが、明確な答えは返ってこなかった。

政令指定都市になって、堺市教育委員会の力量が試されていると言えるだろう。

コメントを残す