東洋経済「Education×ICT」に妹尾氏が連載されている7月26日の記事を改めて読んでみた。なるほどと思うところが多数あり、多くの学校関係者が読む価値がある。(下記にリンクを表示)。

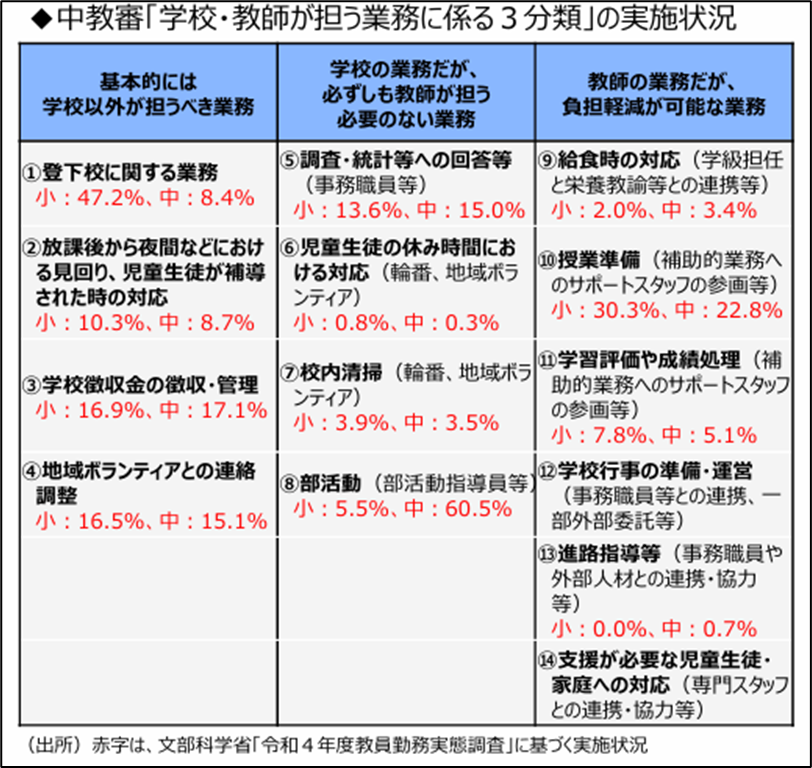

ところで、その記事の中に財務省の資料が掲載されていた。学校による「事業仕分け」の実施状況に関するデータだ。それが次の図である。

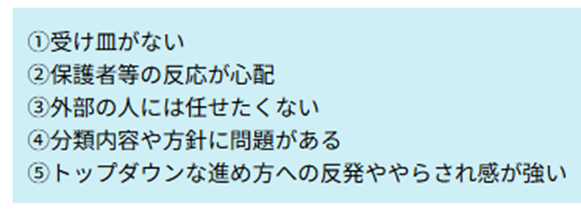

実施率が高いのが、中学校の⑧部活動、小学校の①登下校に関する業務である。微妙に高いのが、⑩授業準備である。全体的にみて、実施状況は芳しくない。これほどの実施状況とは私も思わなかった。妹尾氏は、この実施状況の原因を次の5つの視点で分析している。

「保護者の反応が心配」とか「外部の人に任せたくない」とかは、「学校アルアル」だなと思う。私も図書館の常時開放のために保護者や地域の人の協力を得ようと教員に呼び掛けたことがあるが、外部人材との調整を面倒と思う教員が多く、結局は実現しなかった。「学校の事業仕分け」が提示される前の話であったのだが。

話を元に戻そう。実施率の高い項目、低い項目を見てみると、妹尾氏の分析の①の要因が一番大きいように思える。外部に任せたくても任せる受け皿がなければ、任せることはできない。最近、学校の補助教員が配置されるようになって、⑩の授業準備の割合も高くなっている。要は、人が配置されるかどうかの問題、そしてそのための原資が学校に配分されるかどうかなのだと思う。

この「事業仕分け」もバージョンアップされるらしいが、単に方針やガイドラインを出すだけで、教育委員会や学校に「やりなさい」というだけでは、同じような結果になるだろう。そうはならないように、文科省は予算配置をしてほしい。ここにも、緊縮財政か、積極財政かの論点があるのだ。

多忙な先生に「やる必要ない仕事」国が示す利点、「学校の業務を仕分ける3分類」更新へ 学校の業務削減や分業が進まない5つの背景 | 東洋経済education×ICT

コメントを残す