4月24日の読売新聞の解説欄に東京都の取組が紹介されていた。都立小台橋高校である。記事によると、この高校は主に中学校での不登校経験者らを受けて入れているという事だ。昨年度から都の「学校の居心地向上検証プロジェクト」のモデル校になっている。2学期に「居心地向上委員会」のメンバーを募集すると、約20人が手を挙げて、週一回集まって校内の居心地を良くするための改善案を話し合っているという。面白い取組だ。

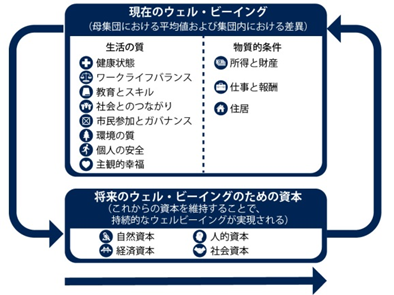

「居心地」とは、うまいネーミングである。もしかしたら、well-beingに該当する言葉かもしれない。well-beingは、直訳すると「良い状態」を意味するが、これを「幸福感」と訳されることが多い。ところが、OECDの「Education 2030」で提案されているのも、well‐beingなのだが、その意味する範囲はかなり広い。それが下図である。「居心地」という言葉が、全てを網羅しているわけではないが、少なくとも「幸福感」よりは、well-beingの意味するところを良く表しているだろう。

記事の見出しを見たときは、「これは、ルールメイキングの発展形だわ」と思ったが、どうも違うようだ。モデルは、国際的に著名なハーバード大医学部のビクラ・パテル教授が、母国のインドで約70校の中学校で導入した取組という事だ。いじめの件数や抑うつ傾向の生徒などが激減したという。特徴的なことは、生徒と教師をつなぐ外部人材(コーディネーター)が介在しているという点だ。生徒にとっては、先生に直接話すのではなく、話しやすいという事だ。ルールメイキングだと、先生vs生徒という構図になりがちだが、間に外部人材が入ることで、双方のコミュニケーションが円滑に行われるという。とても興味深い。

パテル教授によると、「学校風土の改善に生徒が積極的に関与できること」が重要であるという。まさに「市民参加とガバナンス」というwell‐beingの一分野を実現している。通信制高校にいると、全日制から転入してくる生徒が多くいる。その生徒たちの声を聴いていると、前籍校には「well-beingが足りなかった」という事に集約されそうだ。少なくとも、大阪府立高校には改善が必要なところがあるように思う。大阪府立高校でもこの「居心地改善」の取組を積極的に取り入れたら良いのにと思う。

コメントを残す