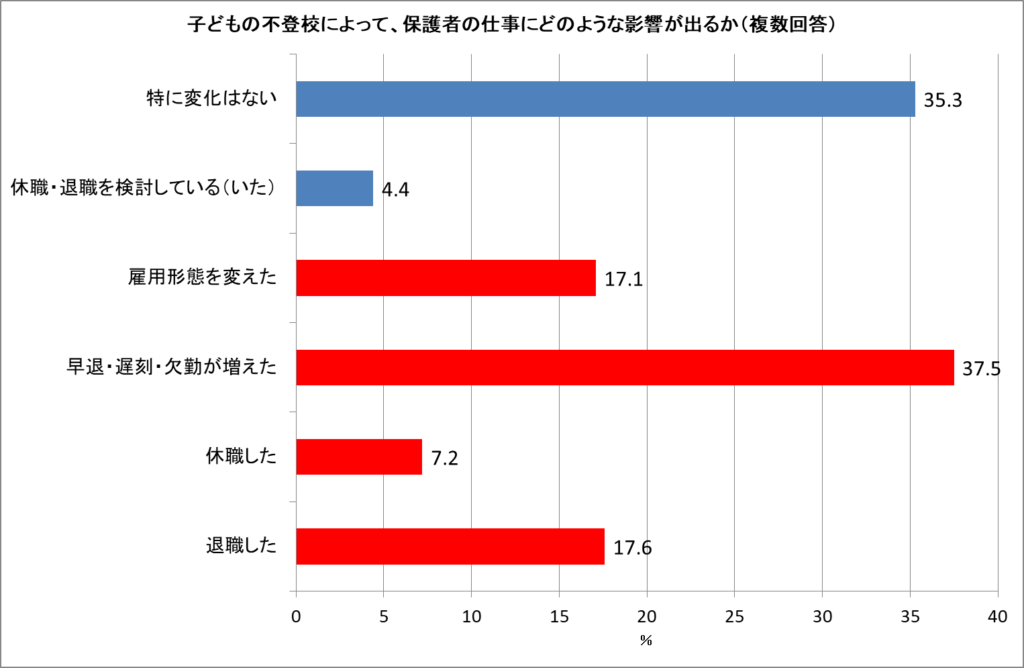

興味深い記事を見つけた。東洋経済の記事である。NPO法人キーデザイン(栃木県宇都宮市)は、フリースクールやホームスクールの運営をしているNPOである。この法人が、2024年2月、無料LINE相談窓口の利用者を対象に、子どもの不登校が家庭に与えた影響についての実態調査を実施(回答は376名)した。その結果、回答者の約4人に1人が離職や休職を選択しており、「早退・遅刻・欠勤が増えた」「雇用形態を変えた」も含めると、仕事に何らかの影響が生じている家庭が約8割にも達していることが判明したというのだ。その結果が、次のグラフだ。同年11月にも実施したが、同じ結果だったらしい。

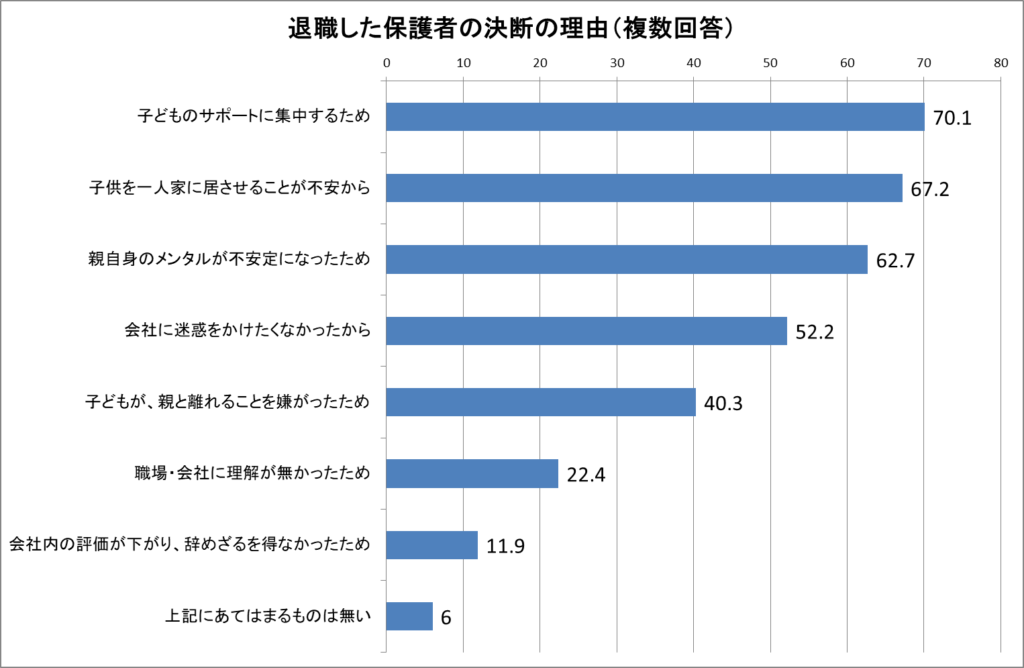

退職した理由を調べた結果が次の理由である。

皆さんは、この結果をどのように思うだろうか。子どもが不登校になって心配しない親はいない。多かれ少なかれ親にプレッシャーはかかるし、心穏やかではない。だからと言って、不登校の子どもに親ができることはあるだろうか。「子どものサポートに集中するため」とか「子供を一人家にいさせることが不安だから」という理由が、退職のワン・ツーだ。子どもにとって、自分が不登校になってしまったために、親が仕事を辞めるというのは、家庭環境が大きく変わることを意味する。逆に子どもにプレッシャーを与えないかと思うのだが。如何だろう。

私は、不登校になる要因の多くは、子どもの心のエネルギー不足だと考えている。日本の学校は、クラスというものを基盤に学習はもちろん学校生活を送る。ある意味閉鎖された人間関係の空間なのだ。人間関係というのは、良好な方が少ない。何らかのトラブルがあるのが通常だ。まして子ども同士のトラブルは、必要以上に相手を傷つけることもあるだろう。通常は、このようなトラブルを経験し乗り越えながら、子どもは大人に成長していく。しかし、あまりにも心のエネルギーをすり減らしてしまうと、動けなくなってしまうのだ。それが不登校だ。だから、不登校を解決するには、子どもが自分で動き出せるエネルギーを蓄えることが大事なのだ。どれぐらいのエネルギーが必要かは、その子どもによって違う。保健室で休養するだけで回復する子どももいれば、フリースクールに通い学校そのものから離れなければならない子どももいる。子どものそれぞれの程度はあれど、肝心なことは子どもの心にエネルギーを蓄えることなのだ。

自分の不登校のせいで親が仕事を辞めるという事態になったときに、果たして子どもの心にエネルギーは蓄えられるだろうか。私はそうは思えないのだが。たとえ、子どもが不登校になっても家庭での日常は変化しない、させないことが肝心であり、子どもの不登校状態を大きな問題としないことが肝心なのだと思う。まして、子どもの不登校で「親自身のメンタルが不安定になったため」となると、子どもへのプレッシャーは相当なものではないか。子どもは余計にエネルギーをすり減らすように思う。

まあ、今の親は過保護・過干渉状態が常になっているので、このような親の接し方は「当たり前」になっているのかもしれない。これでは不登校は解決しない。「特に変化は無い」が正解なのに。

コメントを残す