今日、8月15日は終戦80年の日である。終戦というよりは、敗戦だと思うのだが、日本では終戦と呼ぶ。昔、小学生の頃、「なんで終戦?敗戦ではないの?」と素朴に思ったことがあった。私は、1960年生まれなので、戦争が終わって15年後に生まれた。小さい頃、難波に行けば、戦争で負傷した軍人さんたちが座っていたことを覚えている。大人たちに危ないと言われながらも、子どもたちの遊び場は、近くの崖にあった埋まりかけた防空壕だった。私の年代では、まだ戦争の傷跡が濃厚に日本に残っていたのだ。

さて、本題である。平和ボケした日本人でも、昨今の国際情勢のきな臭さは、十分に感じ取れる。欧州のウクライナ戦争はもとより、ガザの虐殺、中東のイスラエル―イラン紛争、長年続くカシミール地帯の武力衝突、つい最近ではタイとカンボジアまで領土をめぐり紛争が起こった。列挙すればどれほど世界で戦争や紛争が起こっているのかと思う。

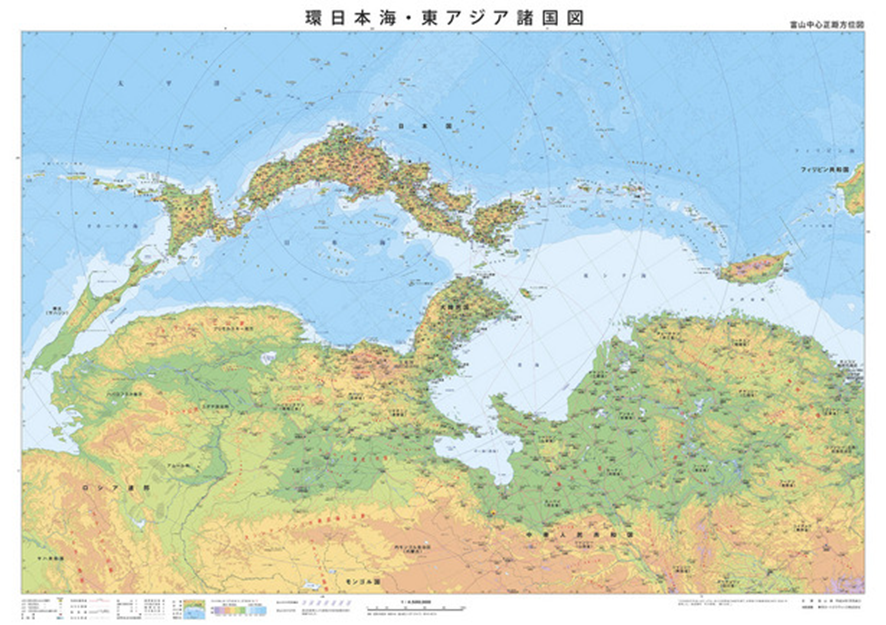

幸いにも日本は直接的な軍事衝突という事態には至っていないが、中国の空・海による進出、北朝鮮の核開発などは、どんどん進んでいる。世界地図を逆さまにみれば、日本はロシア・北朝鮮・中国という核保有国に包囲され、その最前線に位置しているのである。

今回の参院選でも、右派政党から核配備の問題が提起された。稚拙な議論であるのは確かだが、日本が核の脅威にさらされているのも確かなのだ。

一方、日本は世界で唯一の被爆国である。核の惨劇が如何なるものであるのかを世界に訴える義務がある。今年のヒロシマ・ナガサキの式典に多くの海外の政府関係者が参列したのは、被団協がノーベル平和賞を受賞したことも大きく影響していると思う。核廃絶は、絶対に成し遂げなければならない。そう考えると、日本が核兵器禁止条約を批准していないことや、オブザーバー参加さえしていないのはとても残念である。

核兵器廃絶の道は、とても険しい。複雑な国際政治の中で、何次方程式を解けば良いのかさえわからない。そんな中で核の脅威だけが増しているのだ。文芸春秋の9月号にエマニュエル・トッド氏が「イランの核武装は何の問題もない」という論文を寄せている。彼は、核の不均衡が発生した地域で紛争が起こるという核抑止論者である。例えば、ウクライナが独立した時に、ウクライナが保有していた核を放棄した。ロシアとウクライナの間に核の不均衡が発生したのである。もし、ウクライナが核を放棄しなければ、現在のような戦争が発生しただろうかということを国際政治学者は良く論じる。確かにその通りだろう。トッド氏は、東アジアでも核の不均衡が発生しており、日本は核を保有すべきであると主張しているのだ。

そこで、私は、この核廃絶と核抑止論は両立しないのかと考えてしまうのだ。日本も核保有(核共有も選択肢に含む)を行いながら、世界の核廃絶をめざすことができないかと思うのだが、こんなことを言うのは、極めて少数派だろう。世の中では、核抑止論と核廃絶は両立しない。そして、日本人の核アレルギーは相当なものである。最近こそ、こんなことをブログに書ける世の中になったが、昭和の時代は核保有などと口走れば、友でさえ失うような世の中だった。絶対に戦争はしない、させないという決意と平和憲法を持っているからこそ、日本の核保有ということも必要ではないかと思う。

私は、核廃絶の道は、核保有国同士の信頼関係が構築されること、核が如何に非人間的であるかを世界中の人が理解し、核不要の声をあげること、そして、核の不均衡が生じない極めて困難な道を歩みながら、核兵器廃絶に向かうことではないかと考えている。

戦後80年を迎えて、世界は平和に向かっていない。これは厳然たる事実だ。現実の世界で平和を維持するためにも、核の不均衡は是正しなければならない。そして同時に核兵器廃絶を目指す先頭に日本は立たなければならない。こういう意見がメジャーになることはあるのだろうか。延々と神学論争のようなことを繰り返しているうちに、専制主義国家の脅威が、益々増してしまい、それが一線を越えてしまう日が来るのではないか。そんなことを考える8月15日である。

コメントを残す