7月28日に次期学習指導要領における高校の教育課程の改善をテーマに開かれた中教審教育課程企画特別部会の第11回会合で、文部科学省は標準単位数を細分化して増単や減単をしやすくするほか、必履修を含めた教科・科目の柔軟な組み換えを各高校の判断で行えるようにする考えを示した。7月29日の読売新聞にも掲載されていた。読売新聞の記事を読んでも、十分に全体像が分からなかったので、文科省の会議資料を見てみた。そうすると、この文科省の提案はかなり尖った提案のように思えるのだ。

高校の1単位は、50分×35週で設定されている。そして、1週間に30時間(1日6時間×5日間)で設定されているので、1年間の修得単位数は、30単位である。これを3年間続けるので、多くの学校は90単位を修得することになる。ところが、文科省の高卒認定は、74単位の修得で良いのだ。このギャップが問題ではないかというのである。

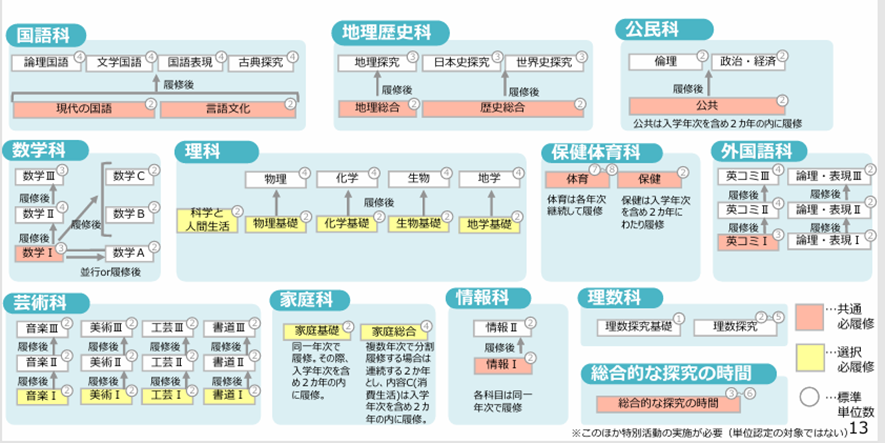

そして、カリキュラム編成の足かせになっているのが、修得の順番である。例えば、数学Ⅱは数学Ⅰを履修していなければ学ぶことができない。このような「条件」の一覧が、下の図である。

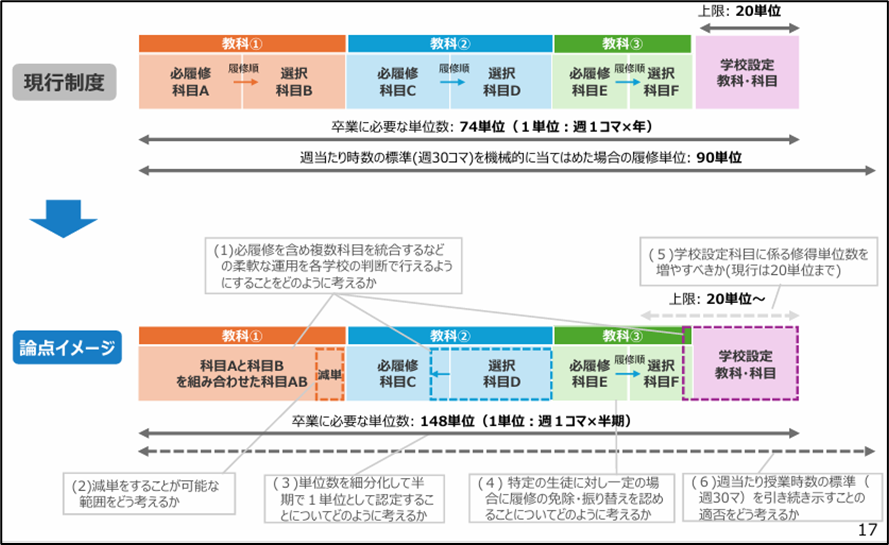

この履修条件をかなり柔軟に行うというのが、今回の提案だ。例えば、数学Ⅰ(3単位)+数学Ⅱ(3単位)を数学ⅠⅡという科目で合計6単位ではなく、5単位で履修しようというものである。その図を示したのが、次の図だ。

このような柔軟化は、一体何を目的に行うのだろうか。

資料には、課題として次のような現場の声を載せていた。

★習熟が早い生徒が多いので、必履修を減単して他科目にまわしたい。今の減単の仕組み

で週1コマ減すると少々減らしすぎと感じる。1コマ刻みじゃなく、もう少し丁度良い減らし方ができると良いのに・・。

★基礎科目では物足りない生徒も多い。必履修科目と選択科目を一体でちょうど良い単位を割り当てて編成できたらじっくり深くできるのに、別々でないといけないルールだからカリキュラムが窮屈

★義務段階の学力に課題のある子供が多く、必履修教科・科目の前に学び直しを丁寧にやる必要。でも、そのための学校設定教科と必履修を別々にやるのは実態に即していない・・

★英検1級などを持ってる生徒も、基礎科目からやらせるルールだけど、これって本当に生徒のためになってるのか・・・。もう少し履修義務を生徒の実態に応じて柔軟にできないか・・・。

そして、もう一つの解決策として、半期を1単位としてカウントすることを提案している。そうすることで、減単位する場合でも現行の1単位の減は難しくても、0.5単位の減なら可能という制度にするというものだ。それが次の図である。

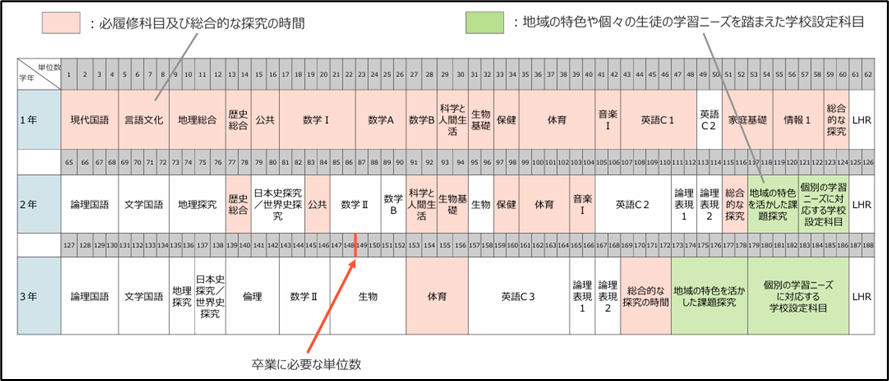

この図で示されているように、減単位をしやすくすることで、より「尖ったカリキュラム」を作成できることになる。例えば、「地域の特色を活かした課題研究」とか「個別の学習ニーズに対する学校設定科目」などが設定可能になるというものである。

さて、ここまでが今回の中教審教育課程企画特別部会の第11回会合で提案された内容だ。ここからは、ザクっとした私の感想だ。一言でいうと、面白いと思う。この柔軟化を使えば、かなり「尖ったカリキュラム」が作成できる。トップレベルの進学校は、進学先の大学受験科目に制約を受けるだろうが、2番手以降の進学校、特に中堅レベルの進学校では、大学での総合型選抜の拡大を受けて、「知識・技能」重視のカリキュラムから「思考・判断・表現」「主体性」重視のカリキュラムを編成することができる。新学習指導要領がどのようになるか楽しみである。

一方、心配事の方が大きい。大阪府立の高校を見ていると、果たしてこの柔軟なカリキュラム編成を活かすことができるのかという問題だ。この制度変更を活かすには、学校のビジョンに基づくカリキュラムポリシーを明確に持たなければならない。このようなビジョンを持っている学校がどこまであるのかという事だ。大阪府では、府立高校の定員割れが深刻な状況になっている。カリキュラムの柔軟化により、私立高校に対抗できる「より尖った特色あるカリキュラム」を編成しなければならない。今までは、制度上の問題として私立高校の特色あるカリキュラムに及ばなかったが、その足かせが軽減されることで、府立高校の校長は、真の経営能力を問われることになる。

校長がこの柔軟化を「面白い」と思えるか、「難儀やな・・・」と思うかが分かれ道だ。

コメントを残す