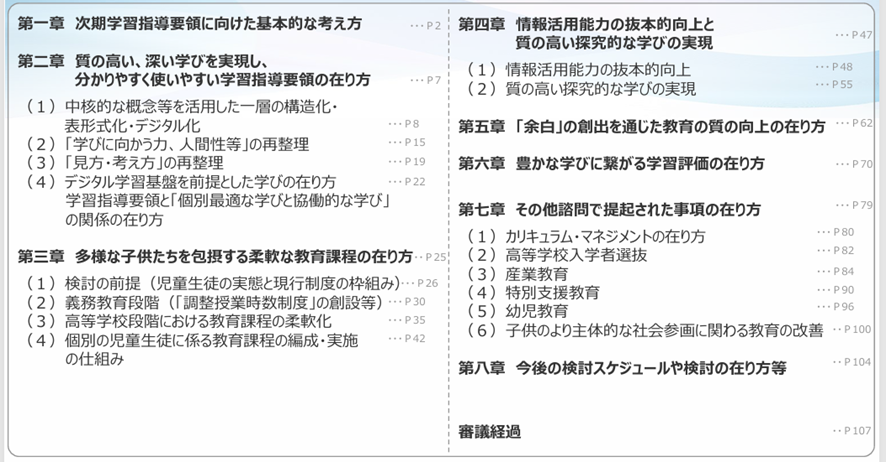

9月25日に中教審の教育課程企画特別部会で、論点整理が示された。結論から言うと、文科省の官僚も全体像を把握しているのかと思ってしまうような膨大な量だ。以下が、論点整理の目次だが、何か共通した理念が一本通っているのだろうか?

私は、今回の学習指導要領の改訂は、前回の改定の宿題を揃えたようにしか見えない。審議の過程でも、委員であるそれぞれの大学の教員が、それぞれが課題であると思っている点を報告し、それを文科の官僚がまとめたというように見えるのだ。この学習指導要領で、果たして2030年から教育がどのようになるのか、イメージできる人はどれだけいるのだろう。

教師という人種は、これと言われたら、極端に走る傾向がある。総合的な学習の時間が導入された時がその例だ。「教えるな、援助しろ」と言われたら、全国の教師が教えなくなった。私が思うに、今回の学習指導要領の改訂は、今の学習指導要領の続きなのだ。もっと言えば、今の学習指導要領を補完するものと思っている。おそらく中教審の委員もそのつもりで議論しているのだろう。しかし、果たして現場の教師がそこまで理解するだろうか。まったく新しい学習指導要領だと理解されてしまえば、とんでもないてんでバラバラな内容の指導要領となり、2030年からの教育が支離滅裂のようなものになってしまう。この位置づけを文科省や中教審は、明確に位置付けるべきではないか。そうでないと、こんなにバラバラで一貫性のない学習指導要領にはならないのではないかと思ってしまうのだ。

例えば、第2章と第3章の話は質が違う話だし、第4章はデジタル教科書の導入のために設けられたようにしか見えない。しかも、情報活用能力を探究的な学習と関連させるのは、邪道のように見える。探究的な学習の過程で確かに情報活用能力は必要だろうが、探究的な学習は、情報活用能力のみが必要ではない。「問いを立てる」力とは、社会への関心がベースに無ければならないし、その関心を如何に深め、新たな価値を産み出すのかという事が問われるのだ。少し、矮小化し過ぎではないか。

第5章も第6章も、前回の改定の宿題だし、第7章に至っては、まるで付録でしかない扱いだ。

本当にこんな学習指導要領で、2030年からの教育は大丈夫だろうか?世界は「well-beingをめざすAgency」に向かっているというのに。もっと国際バカロレア(IB)の教育システムを参考にすべきだと思うのだ。前回の改定でIBにだいぶ近づいたように思えたのだが、今回は近づいたのか、離れたのかさえ分からない。

コメントを残す