7月3日の参議院選公示を受けて、マスコミは選挙一色である。夜7時のNHKニュースも各政党の党首に対するインタビューの特番を組んでいた。そこで、このブログでも各政党の教育に関する公約がどのようなものであるかを取り上げてみたいと思う。世の中の注目は、物価高、経済対策である。教育については、あまり注目されていない。しかし、教員の不祥事が相次いでいるように、教育界は静かに崩壊に向かっている。何とかしなければならないのだ。

色んな報道にもあるように、今参政党が注目されている。そこで、各政党の中でまずは参政党に注目してみたいと思う。参政党の教育に関する公約は以下の通りだ。

・子育て教育関連費用に利用できる給付金(0〜15歳へ月10万円の子育て教育給付金)。

・奨学金給付制度の拡充、返済方法の多様化、公務につくものの返済免除(奨学金制度改革)。

・科学技術や知財の振興、人的資本の支援を対象とした国債発行(教育国債)。

・公立学校の種類自体を多様化させ、特徴あるプログラムを持つ学校や、公設民営型で民間人が担い手となる学校も認可。

・小学校・中学校の段階に、新たな学校選択制(スクールチョイス)を導入。学区を選べるようにするだけではなく、様々な学習内容の学校・教育機関(フリースクール等も含む)からの選択の他、親が子どもを自宅で教育するホームスクーリングを選択することも可能とする。

・教員の目が届き易い少人数教育の推進。(学級編制の標準を35人以下からさらに引き下げ)

・学習とその評価基準の柔軟化。(学習指導要領の大綱化)

・神話など祖先からの繋がりや為政者が民の幸福を願う国柄のあり方を学ぶ教育。

・戦国時代以降の欧米諸国との交流について、史実に基づく歴史教育。

・郷土の偉人の活躍や世界に影響を与えた日本文化等を学び、愛郷心や愛国心を育む教育。

・祖先からの家族のつながりを考え、社会形成の中心としての家族の重要性を理解し、家族愛を育む教育。

・高等学校教育の再編(技能習得の実践教育高校、研究大学進学準備の学術教育高校等) 。

・学校以外の学びや経験を積極的に評価する教育(学習成果としての特技や社会貢献活動)。

・国立大学を各都道府県に設置し、研究力と教育力による地域振興に貢献。

・教育現場へのAI導入の支援、AI専門家の派遣等、AI教育の積極的な導入。

・科学研究費分配の観点に、分野と予算規模の他、基礎・応用も加え、評価対象の時間軸を多様化する。

・若手研究者の基礎研究奨励(大学等において基礎研究に従事する若手研究者ポストを増加)。

・実務家育成と研究者育成で高等教育機関を分類し、大学の統廃合と役割の再編を実施 。

・インターネットを利用した教育コンテンツの展開(入学を伴わない科目履修と単位認定)。

・教育への自己投資に対する税制優遇。

・郷土の歴史や伝統を地域人の自己形成に活用(地方自治体における郷土文化教育の振興)。

・年代に応じた道徳科目の必須化し、初中等教育のみならず高等教育における徳育を実施。

・政治家や官僚の定期的な道徳研修を実施し、人事評価に組み込む。

・欧米の道徳的価値観から日本古来の道徳的価値観の重視(日本思想・倫理研究の奨励)。

・教職課程を見直し、高い教育力や徳性を育む教員養成プログラムを確立(現代版師範学校)。

・教員が教育に尽力・集中できる環境づくり(教員業務支援員等の支援スタッフの拡充等)。

・多くの国民が「教員になりたい」と思えるような環境の整備(給与等教員待遇改善等)。

・デジタル機器の利用が子供の脳や成長に与える影響について、調査及びその結果についての報告を毎年実施。

・デジタル機器やインターネットの利用に関して、乳幼児から高校生まで年齢に応じた利用ガイドラインを策定し、必要に応じた利用制限措置を設ける。

・初等教育時期からのGIGAスクール構想は中止も含め、抜本的に見直し。

かなり多岐にわたっている。新自由主義的な内容もあれば、復古主義的な内容もある。しかし、ベースにあるのはやはり復古主義的、戦前の教育への回帰であるように思われる。それは、例えば、

・教職課程を見直し、高い教育力や徳性を育む教員養成プログラムを確立(現代版師範学校)。

・神話など祖先からの繋がりや為政者が民の幸福を願う国柄のあり方を学ぶ教育。

という表現にも表れている。

師範学校と言えば、朝ドラの「あんぱん」に登場した高知女子高等師範学校の黒井先生が頭に浮かぶ。真面目で純朴だったのぶもその友達も、黒井先生の影響を受け軍国少女、軍国教師へと変貌していくのだ。嵩は、この日本の軍国主義に立ち止まって考えることができた。しかし、のぶは立ち止まることができなかった。怖かったのだ。それゆえ、のぶの後悔は教職を辞めるほど深刻であり、生きる希望さえ無くしてしまう。幸いにものぶは、次郎が残してくれた速記を機会に前を向くが、日本の多くの教師たちは、戦前・戦中の自ら行ってきた教育に身を裂かれるような悔悟を覚えたのではないかと思う。

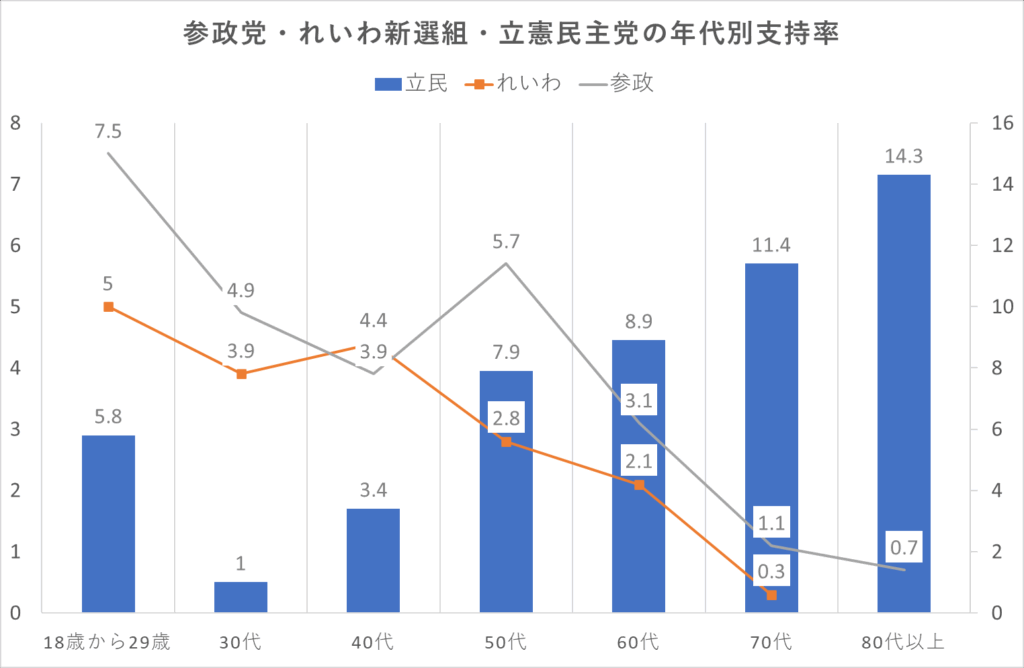

私のように戦後民主主義教育を受けてきたものにとっては、「現代版師範学校」というように言葉が使われているだけでも嫌悪感を持つのだが、今の若者はそうではないのかもしれない。次のグラフは、参政党・れいわ新選組・立憲民主党の年代別支持率である。

参政党とれいわ新選組については、若者から30代の支持率が高く、そして、れいわでは40代、参政党では50代に山ができる。立憲民主党は若者に一定の支持があるものの、30代で極端に落ち込んだ後は、年代が上がるにつれて支持が上がる傾向で大きな違いがある。これには、若者のアイデンティティの確立と無関心層の政治への微妙な揺れがあるのではないかと思う。

まずは若者である。この時代は、自らのアイデンティティを確立していく時代である。生き方や思想を固めていく時代であり、当然様々な事象に対して自分の立ち位置を固めていく時代だ。その「立ち位置」には、当然政治も含まれる。参政党の主張は、一貫性が無い。リベラルな内容もあれば、排外主義的・復古主義的でもある。だからこそ、政治に関心を持ち始めた若者にとっては、「理解」しやすいのだろう。本当は、もう少し政治を勉強すれば、「なんじゃ、この政党は!」と思ってしまうのだが、そこまで深く考える経験が無い若者にとっては、とっつきやすい政党が参政党なのだ。そこには、党首である神谷代表の熱い訴えもあるのではないか。熱しやすい若者にとっては、神谷代表の熱い演説は心に響く。そうなると、まるで「(極)小さいヒットラー」でさえある。

同じようなことが、今まで政治に一切関わってこなかったおじさん・おばさん世代でも起こっているのではないか。今まで投票にも一切行ったことが無くて、政治とは距離を置いてきたおじさん・おばさんにも生活苦は響いている。老後の不安はある。近隣で起こる外国人問題にも目が行く。そういった時に、この参政党の主張は、ビビッと心に刺さるのだろう。

まさに欧州の右派ポピュリズム政党の典型が参政党である。今回の参議院選では、おそらく「台風の目」になる可能性が高い分、この参政党の動向に注目したい。日本の右派ポピュリズムの動向を探るために。

コメントを残す