「日本教育8月号」に次期学習指導要領の特集記事が組まれていた。その特集に、内閣府の参事官になられた白井俊氏が、「国際的な視点も踏まえて、これからの学習指導要領に期待されること」という題で寄稿されていた。白井氏は、OECDにも出向されており、その著書「OECD Education2030プロジェクトが描く教育の未来:エージェンシー、資質・能力とカリキュラム」や「世界の教育はどこへ向かうか-能力・探究・ウェルビーイング」はとても勉強になった。「OECD・・・」に関しては、私は附属中学校で指定図書とさせてもらった。そんな白井氏が次期学習指導要領に期待することとして挙げたのが、

〇コンテンツ主義とコンピテンシー主義

〇探究学習の再検討

である。

前者については、コンテツン主義とコンピテンシー主義のバランスが重要であるという結論になるが、現在の学習指導要領におけるカリキュラムオーバーロードの問題を考えれば、コンテンツを精選した上で、よりコンピテンシーに重点を置いたカリキュラムが重要になるだろう。この方向性が正しいと思うのだが、この方向性の前提には、子どもが主体的に学習する態度を養う、または養っているということが前提になる。7月31日に発表された全国学力学習状況調査において、学力の低下及び学力格差が問題視される中、コンテンツ主義に揺り戻しが起こるのではないかと懸念している。

この問題を解決するのは、同じく特集記事に寄稿している京都大学の石井英信氏の「構造化の『幹』と『枝葉』を分けて議論を」という項が参考になる。是非読んでほしいし、この議論は、国際バカロレアの中核的な教育概念である「概念教育の実践」に通じるものがあると考えている。

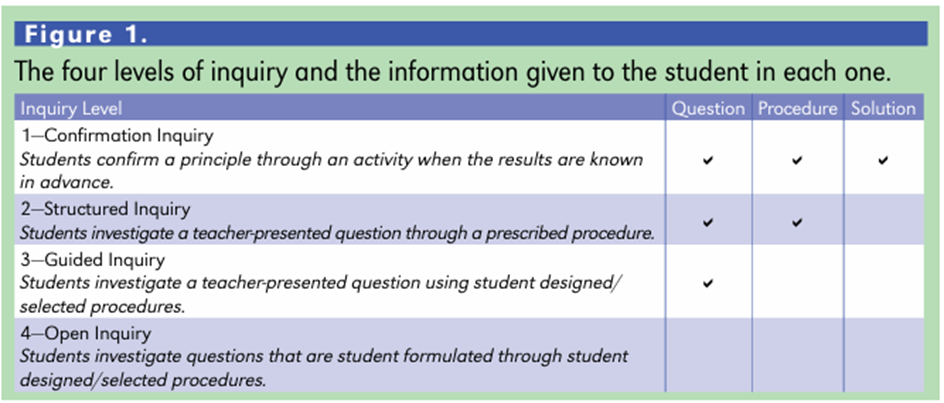

二つ目の「探究学習の再検討」である。白井氏は、「探究学習と言えば、総合的な探究の時間で実施するもの」と考えられており、教科学習との分離が行われているのではないかと問題提起している。その解決策として、アメリカの理科教育の研究者たちによる「探究レベル」の提案を取り上げている。それが下の図である。

私は、この考えを「世界の教育はどこへ向かうか-能力・探究・ウェルビーイング」を読んだときに知ったのだが、長年の疑問が氷解した気分を味わった。管理職をしていると、全ての教員の授業を見学するのだが、いつも思うのが理科の実験に関する疑問なのだ。教員は、何を目的に実験するのかを説明し、その手段としての実験方法を教授する。そして具体的なマニュアルを提示するのだ。生徒は、そのマニュアルに基づいて実験を行う。実験のデータを読み解き、その実験が成功したかどうかを検討するのである。概ね、私が見学してきた実験は、このようだった。

そのような実験を見続け、ふと私の中に浮かんだ疑問は「生徒は、先生が提示したマニュアルの通り実験しているだけではないか?」「実験を構成した先生こそが探究学習を行っているのではないか?」という事なのだ。これでは、先ほどの表の「確認のための探究(実験)」を行っているにすぎないし、探究学習が教科で発展しないのだ。

一方、「総合的な探究学習の時間」では、生徒たちは、「自ら問いを立て・・・」といきなり、表のレベル4に取り組んでいるのである。この教科学習での探究レベルと「総合的な探究の時間」での探究レベルのギャップを埋めなければならないのではないかと常々考えていた。「総合的な探究の時間」の最も大きなネックは、「問いを立てられない」という事なのだ。教科学習での探究学習と「総合的な探究の時間」での探究学習をシームレスに連携させていくことが重要ではないかと思う。

白井氏の指摘には、いつも勉強させられる。

コメントを残す