今回は、教職の充実度、社会的評価、満足度についてである。結論から言うと、日本の教員は如何に真面目で、真摯で、健気なのかという事が分かった。データ分析をしていて、涙が出そうになるほどだ。

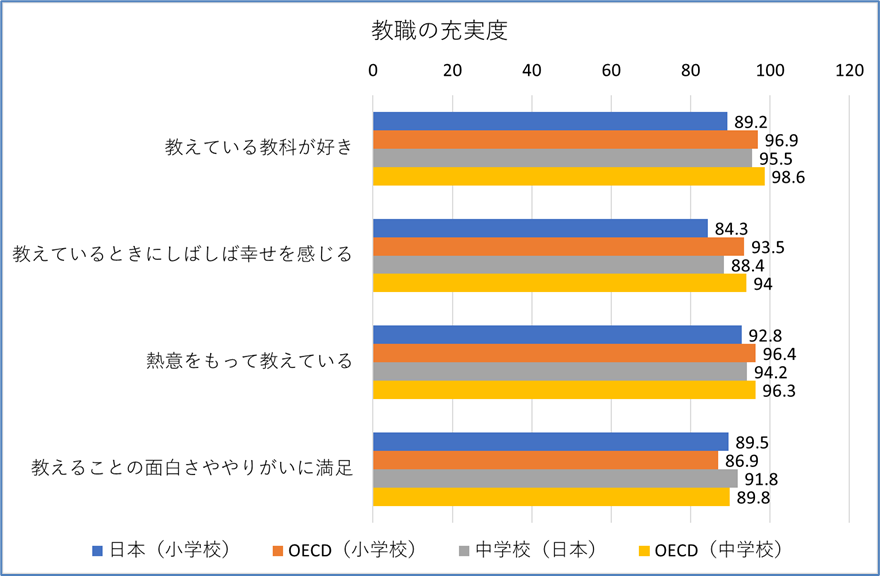

まず、教職の充実度である。それを示したのが、次のグラフだ。

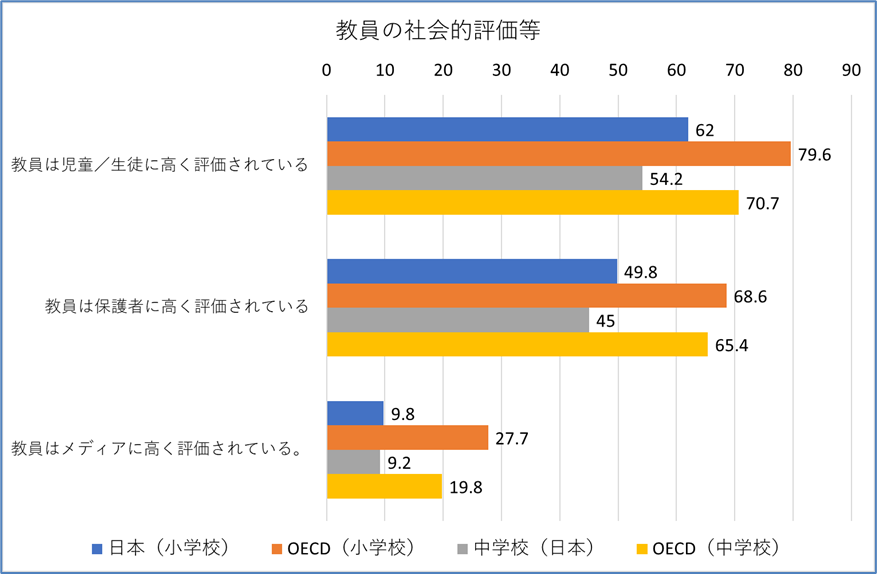

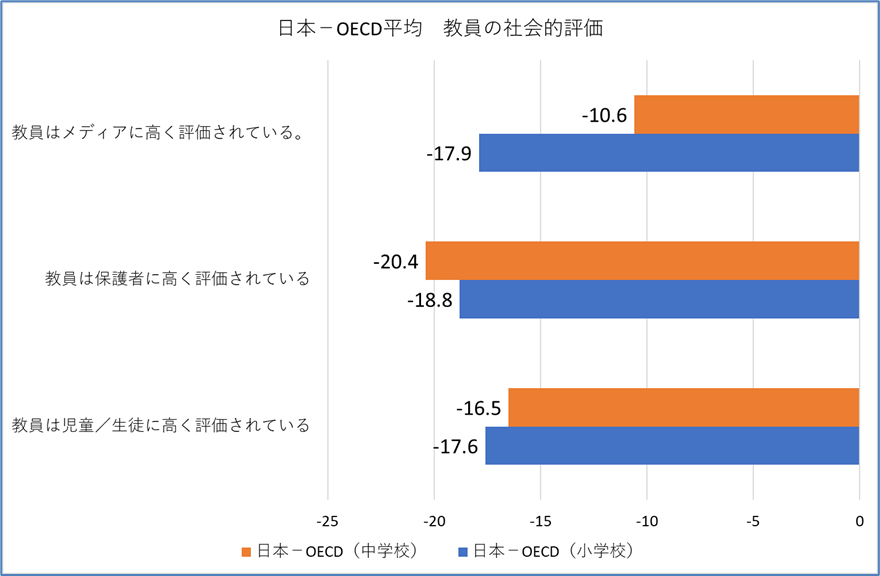

OECD平均と比べて、若干劣るとはいえ、日本の教員も高水準で充実度を感じていることがわかる。この頑張りが果たして社会的に評価されていると教員が思っているかとなると、そうではないという事を示したのが、次の二つのグラフである。

児童/生徒、保護者、メディアの全てにおいてOECD平均を下回っている。OECDの各国の教員もメディアに評価されていないと思っている教員が圧倒的に多いのだが、日本の教員は10%を切る状況だ。さらに、保護者から評価されていると思っている教員は、5割を切る状況だ。教員が、日々、児童/生徒や保護者から厳しい目にさらされていると感じながら仕事をしている実態が浮かび上がった。

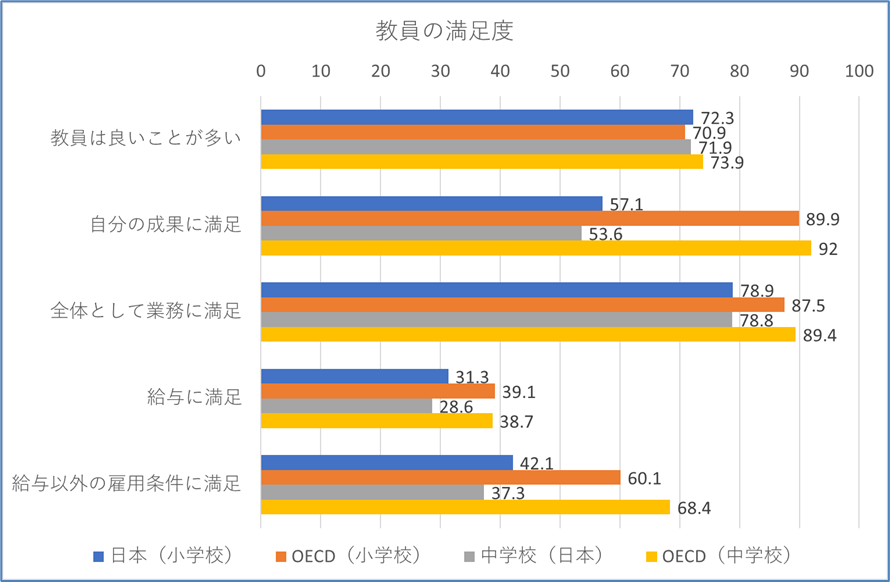

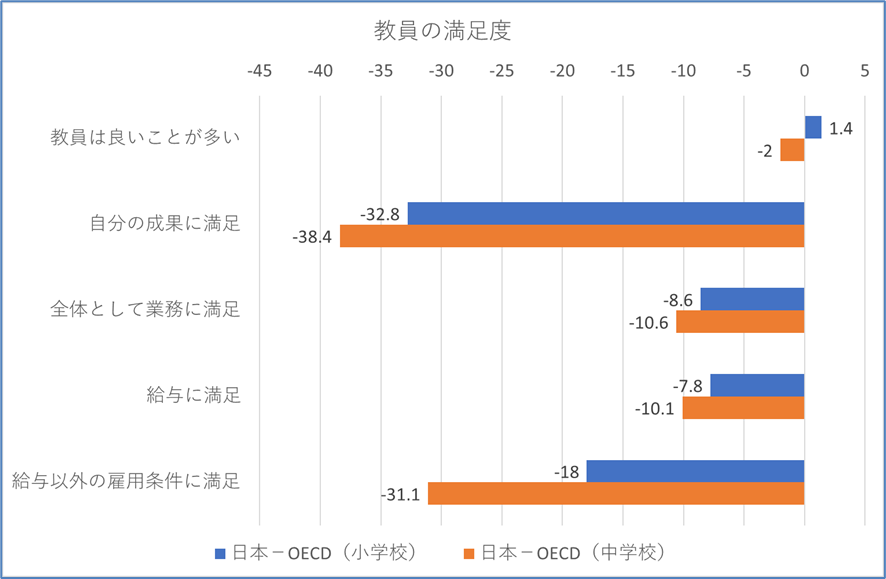

さらに満足度を示したのが次の二つのグラフだ。日本の教員は、OECD各国と同じように「教員は良いことが多い」とやりがいを感じている。しかしながら、「自分の成果に満足」となると、極端に低くなる。おそらく、「もっと児童/生徒のためにいろいろなことをやってあげたい!だけど、この環境ではこれ以上は無理だ・・・」というのが本音ではないだろうか。だから、給与も給与以外の雇用条件にも満足度は低くなる。

教員という仕事に充実度を感じて日々仕事をしているにも関わらず、児童/生徒や保護者、さらにメディアの評価は低い。しかしながら、そんな中でも教員は良いことが多いと、仕事にやりがいを感じて仕事している。だが、労働条件が劣悪なため、もっと児童/生徒にいろんなことをしてあげられるのに…とジレンマを感じながら仕事をしている。そんな日本の教員の姿が浮かび上がってくる。

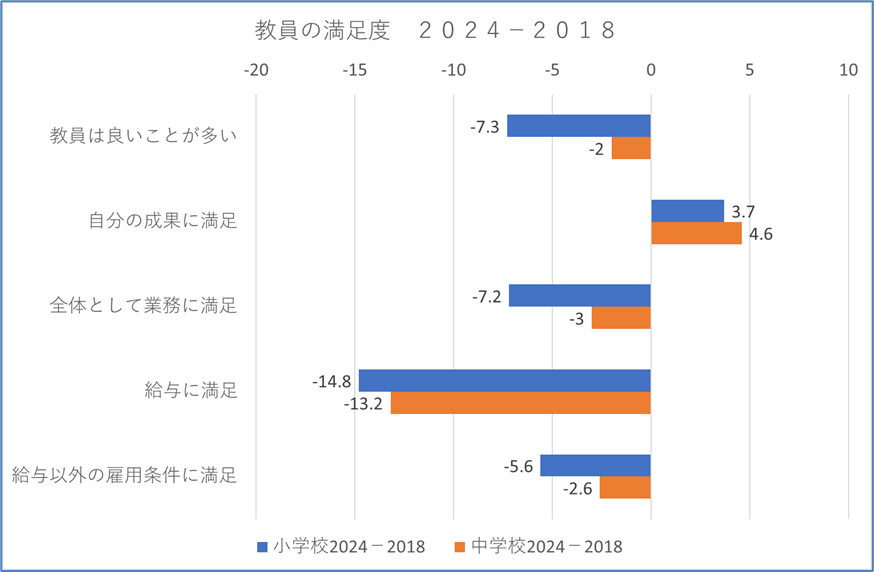

更に、教員の満足度について2018年の調査と2024年の調査を比較すると、満足度の低下が浮かび上がってくる。それが次のグラフだ。

さて、6回にわたったこのシリーズも今回で終わりにしたい。第1回で述べたように、単に、「日本の教員の労働時間はOECD内で最長」というだけを示すだけの調査結果ではない。日本の教員の授業内容の強み弱みも明らかになったし、課題も明確になっている。やはり「批判的思考力の育成」というのは、現行学習指導要領で「主体的・対話的で深い学び」が提唱された中でも課題であることが鮮明になった。現在次期学習指導要領が議論されているが、「深い学びを如何に進めていくか」は、日本の大きな教育課題である。

給特法が改正され、教員の労働条件が不十分ながらも改善の方向にベクトルが向いている。果たして、次回の調査結果がどのようになるか。今回の改正が教員の実感として満足が増加するのかどうか、注視していきたい。

コメントを残す