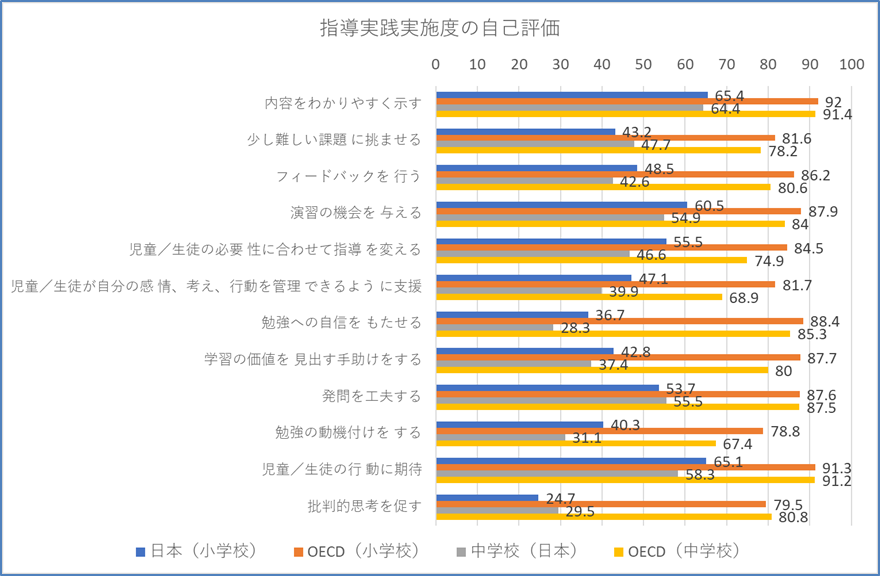

今回は、指導実践実施度の自己評価を取り上げる。調査結果は以下の項目について、「かなりできている」又は「非常によくできている」というアンケート結果である。

「内容をわかりやすく示す」

「児童/生徒にとって少し難しい課題に挑ませる」

「児童/生徒の学習を支援するようなフィードバックを行う」

「学習したことを演習する機会を児童/生徒に与える」

「児童/生徒の異なる必要性に合わせて指導を変える」

「児童/生徒が自分の感情、考え、行動を管理(マネジメント)できるように支援する」

「児童/生徒に勉強ができると自信をもたせる」

「児童/生徒が学習の価値を見いだせるよう手助けする」

「児童/生徒のために発問を工夫する」

「勉強にあまり関心を示さない児童/生徒に動機付けをする」

「自分が児童/生徒にどのような態度・行動を期待しているか明確に示す」

「児童/生徒の批判的思考を促す」

以上のような項目なのだが、児童/生徒に対して教育を行う上で、非常に重要な指針を示している項目である。

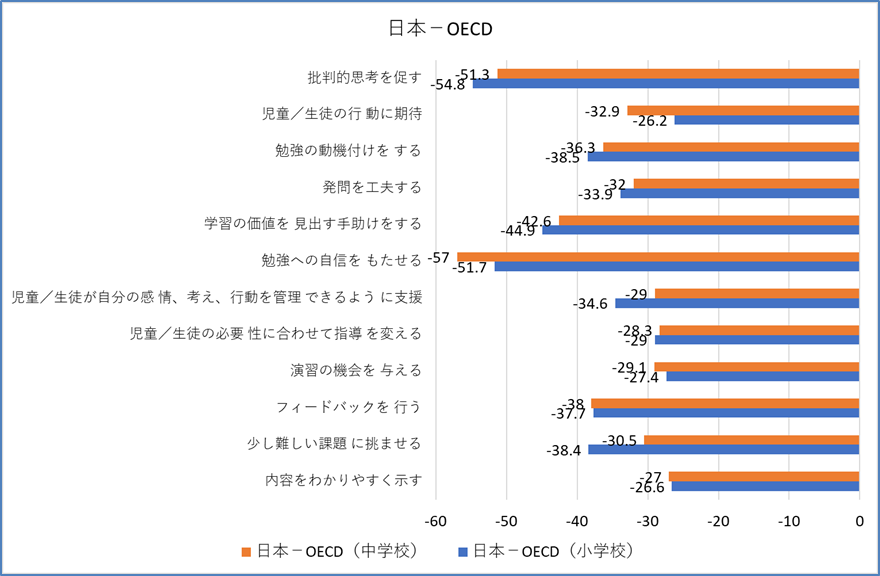

結論から言うと、日本の教員の自己評価は極めて低い。なぜだろうか。自己評価なので、目標が高く設定されていれば、当然評価も低くなる。この点については、報告書には何も書かれていない。

以下は、あくまでも私の個人的見解というよりは、想像に近い。日本の教師たちはとてもまじめである。子どもに真摯に向き合っている。文科省や教育委員会が、教育の課題や問題を設定すれば、それを実現しようと努力をする。しかし、過酷な労働環境の中では、新たな課題に向き合う時間も十分にとることができない。そうなれば、当然自己評価も下がらざるを得ないだろう。

ただ、日本の教師が不得手な部分もクローズアップされている。それが、「児童/生徒の批判的思考を促す」という項目だ。どうも日本の教師は、批判的思考に弱いようだ。この批判的思考で、ふと思い出したことがある。朝ドラの「虎に翼」である。ヒロインの寅子のセリフ「はて?」である。この「はて?」と思うかどうかが重要なのだ。そこから批判的思考が始まる。しかしながら、「はて?」と思ってしまう寅子にも世間の風は冷たく、また壁も高かった。そんな寅子を支えた二人の夫は、寅子をよく理解し、よく支えたと思う。この二人の夫がいなければ、果たして寅子が寅子らしく生きることができたかはわからない。

日本では、「和を以って尊しとなす」が、日本人に宗教のようにこびりついてしまっている。この『宗教』が、批判的思考を促し、成長させることを阻害しているのではないかと思うのだ。これでは、なかなかVUCAの時代を生きるのは難しい。

しかしながら、「児童/生徒に勉強ができると自信をもたせる」ことぐらいは、最低限がんばってほしいなと思う。

コメントを残す