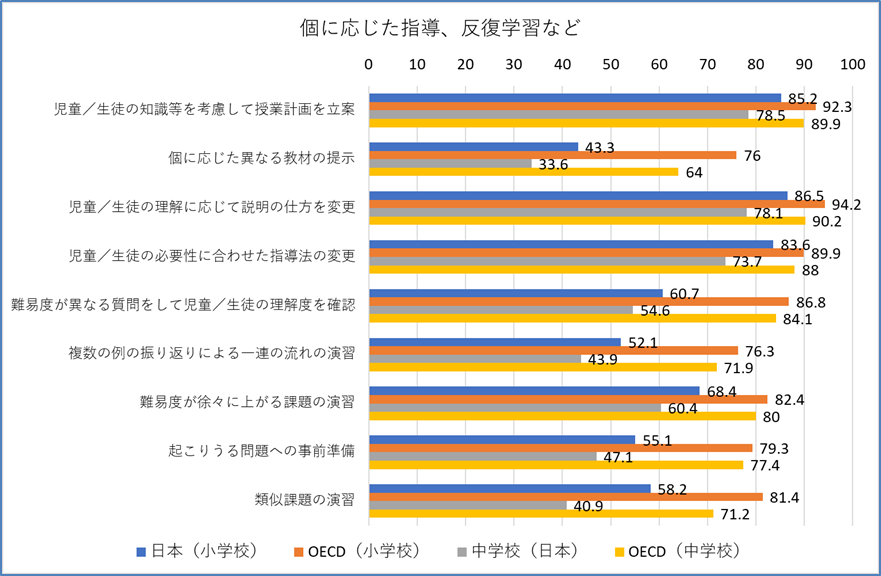

今回は、個別最適化教育をテーマに取り上げる。令和の日本型教育でも、この個別最適化教育は中心的課題となっており、先進的な実践事例も報告されている。今回は、次のような項目で調査されている。

「授業計画を立てるときには、児童/生徒のこれまでの知識と必要なことを考える」

「個に応じた学習ができるよう、児童/生徒に異なる教材を紹介する」

「児童/生徒がある学習内容や課題の理解が難しかった場合、説明の仕方を変更する」

「児童/生徒の必要性に合わせて指導法を変える」

「児童/生徒が内容を理解しているか確認するために、難易度が異なる質問をする」

「ある手順や技能の一連の流れを演習させるために児童/生徒に複数の例を振り返らせる」「難易度が徐々に上がっていくように演習課題を選んでいる」

「ある手順や技能を演習する際に起こり得る問題に対して児童/生徒を備えさせる」

「全児童/生徒が内容を理解していることが確認されるまで、類似の課題を児童/生徒

に演習させる」

である。その結果が次のグラフだ。

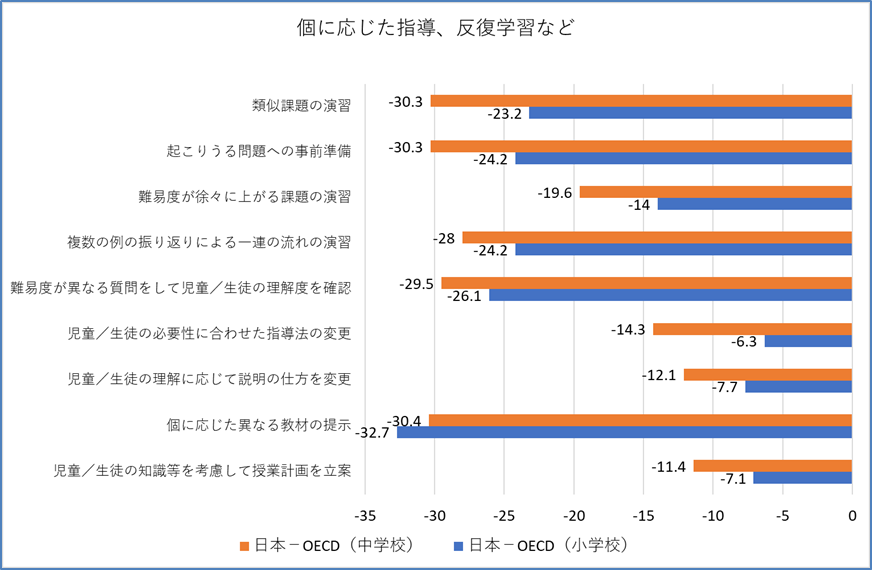

一目見て、日本の個別最適化教育が、OECDの平均に達していないのがわかる。それでもより明確にするために、日本とOECD平均の差を明確にするために、小学校、中学校、それぞれの日本-OECD平均を計算したのが、次のグラフである。

「授業計画を立てるときには、児童/生徒のこれまでの知識と必要なことを考える」や「児童/生徒がある学習内容や課題の理解が難しかった場合、説明の仕方を変更する」、「児童/生徒の必要性に合わせて指導法を変える」などは、差があるとはいえ、他の項目ほどではない。これは、発達障がいなどのハンディを抱えた児童・生徒に対して個別支援計画の策定などが求められている成果だろうと思われる。

しかしながら、他の項目では、OECDの平均との差は、圧倒的である。特に、個別最適化で重要と思われる「個に応じた学習ができるよう、児童/生徒に異なる教材を紹介する」では、大きな差が生じている。

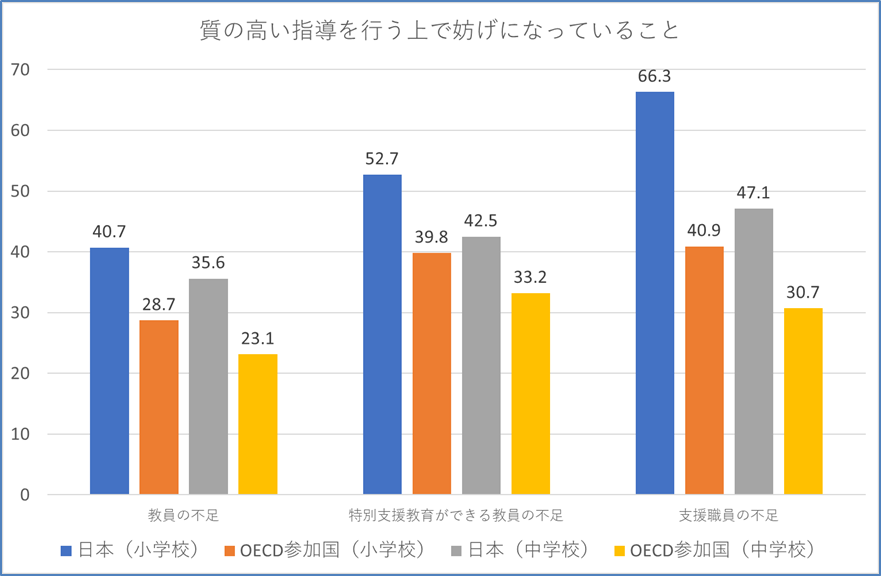

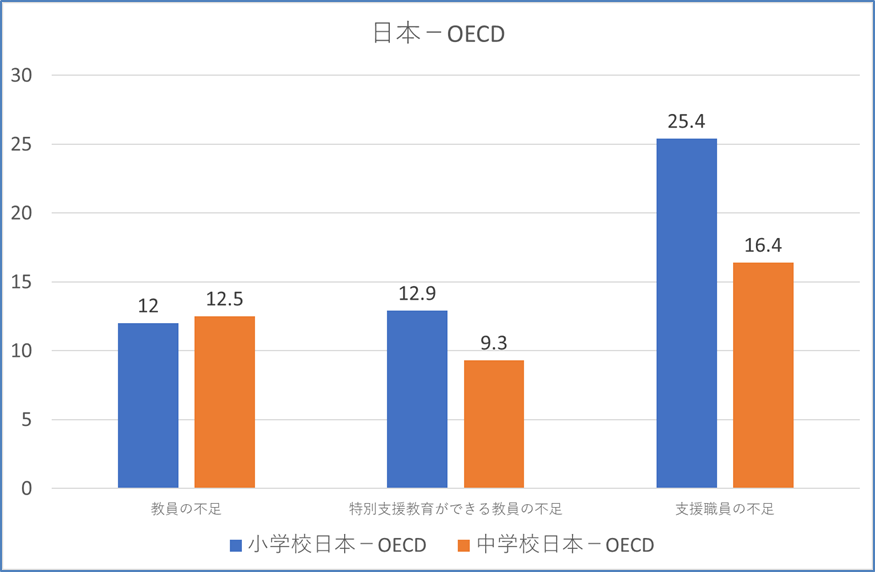

なぜ、このような差が生じるのだろうか。そのヒントとなるのが、次の二つのグラフだ。つまり、個別最適化教育を行おうと思えば、一斉授業のように教師一人vs児童・生徒多数という日本の授業の構図では困難であるという事。そしてその解決のためには、支援に関わるスタッフが必要だという事だろう。義務教育を中心にサポートをするためのスタッフは配置されているとはいえ、まだまだ不足しているという事も関係しているのではないかと思う。

私は、全国で唯一知的障がい生徒自立支援コースが設置されている学校で勤めたことがある。その学校では、配慮が必要な生徒に対して、様々なサポートが設けられているが、その一つに原学級で共に学ぶために授業を行う教師とは別に、サポートに入る教師が配置されている。このようなことができるのも、潤沢な非常勤講師時数が確保されているからであるが、このようなことがどこの学校でもできるかというとそうでもない。知的障がい生徒自立支援コースが設置されていない学校でも発達障がいの生徒はいるわけで、十分なサポート体制が構築されているとは言えないのが現状である。

政府‐文科省が進める個別最適化教育についても、教室に授業をする教師が一人という体制では、推進するには難しいというのが、今回の調査結果からも明確になったのではないかと思う。

コメントを残す