今日は参議院選の公示日である。通常、参議院選は、政権選択選挙とは言わないが、衆議院では与党が少数であるため、もし参議院でも与党が少数になった場合、政治状況は一挙に流動化する。その意味では、今回の参議院選挙は、今後の政権の有り様に大きく影響する選挙ということができるだろう。

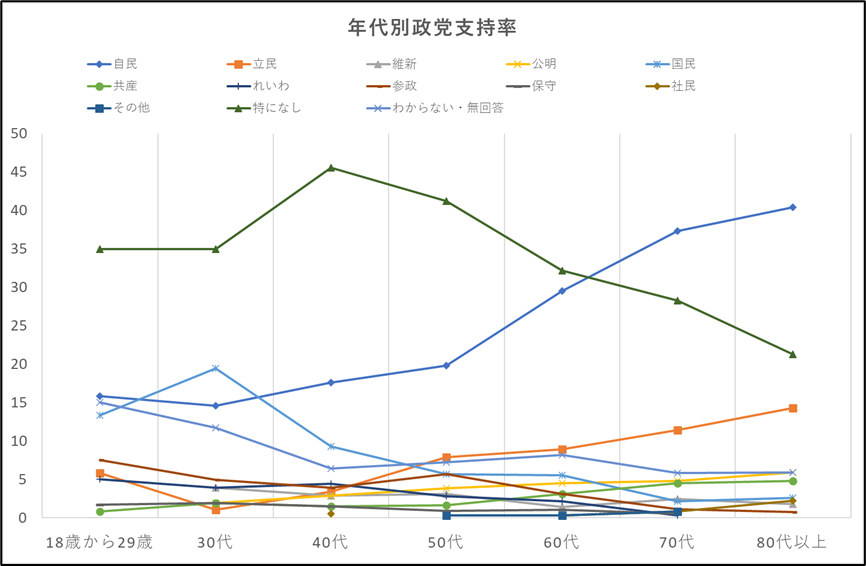

6月30日発表のNHKの世論調査で、各政党の支持率が発表された。ニュースでは詳しく語られることは無かったが、ネット記事では年代別の政党支持率が情報提供されていたので、グラフ化してみた。それが下のグラフである。

(1)与党vs野党

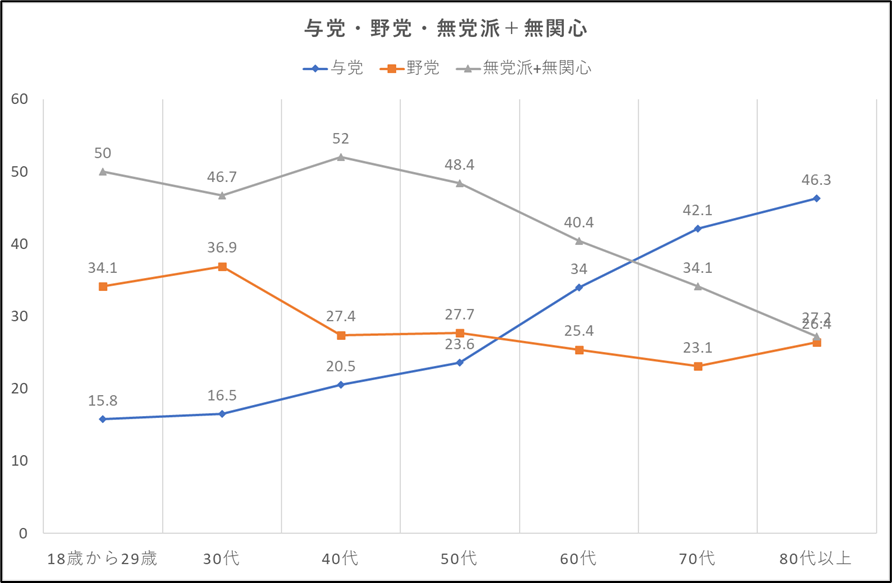

上のグラフでは、注意深く見なければわからないので、切り口を与党・野党・無党派+無関心でグラフ化したのが、次のグラフである。そうすると、かなり面白いことがわかる。50代まで野党が与党を上回っているのだ。ところが、60代以上になると与党が上回る。現役世代では、野党が優勢なのだ。今回の参議院選挙の争点の第一は、物価高対策である。この点については、与党と野党で真っ向から対立している(ただし、公明党は減税も給付も言っており、腰が据わっていないが・・・)。つまり、与党は現金給付、野党は消費税減税なのである。これは、緊縮財政派か積極財政派の対立軸になり、明確に与党は緊縮財政派、野党は積極財政派と割り切れるものではない。自民党の中にも旧安倍派や高市氏は積極財政派だし、立憲民主党の野田氏は緊縮財政派だ。ただ、今回の参議院選については、対立軸が明確だ。

ただ、18歳~50代まで、無党派+無関心派が50%前後を占め、この層の投票行動がどうなるかという事は、選挙結果の趨勢に大きく影響することになるだろう。

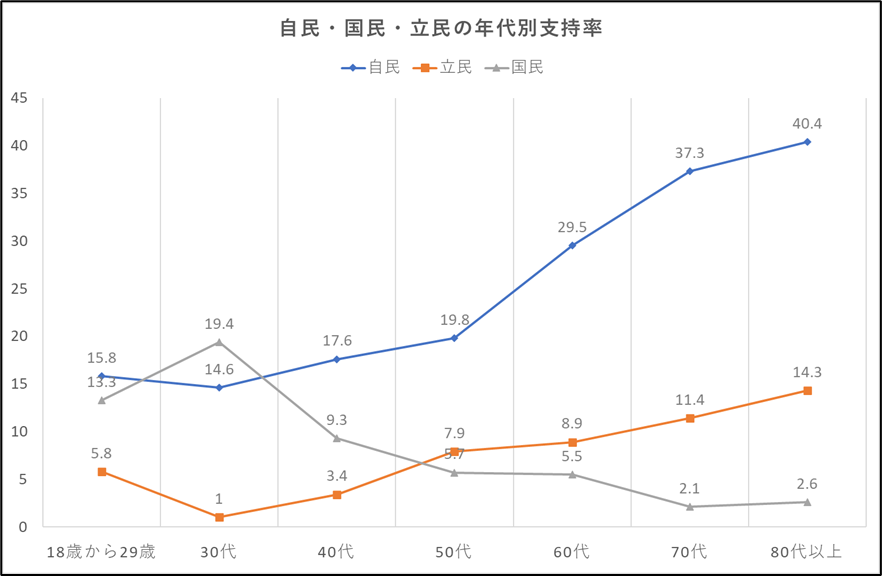

(2)自民vs国民民主vs立憲民主

次に自民党、国民民主党、立憲民主党の支持率を見てみよう。それが次のグラフである。面白いことに18歳~20代では、自民党と国民民主党が拮抗し、30代では、自民党を国民民主党が5ポイント近く上回っているのだ。山尾氏の問題があって、支持率が落ちたと言われる国民民主党であるが、現役世代の支持は固いと言えるのではないか。

それに比して自民党は、60代からの高齢者の支持が急増している。世代間対立の様相を呈しているのではないか。それこそ、若者から現役世代の投票行動が選挙結果に大きく影響する。

立憲民主党はどうだろう。国民民主党とは真逆な支持動向になっている。18歳から20代の支持はあるものの、現役世代では明らかに低迷しており、高齢者層で支持が伸びている状況だ。今一つ、現役世代の気持ちを掴み切れていないのだろう。

(3)少数政党

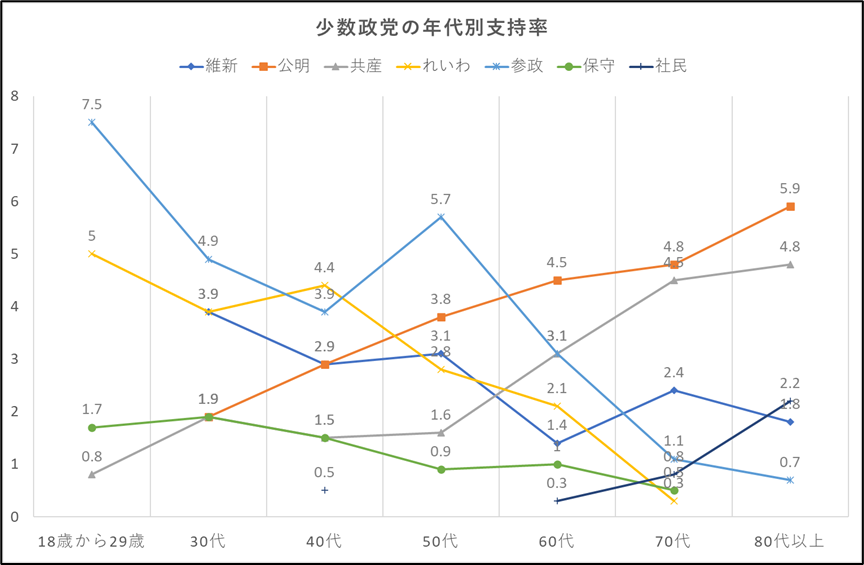

少数政党の動向も調べてみた。支持率がどの世代も10%に達していない政党である。それが次のグラフだ。

特徴的なことは、

①18歳から20代の参政党・れいわ新選組の支持率が高いことだ。れいわ新選組は40代で、参政党は現役世代では40代を除いてトップとなっている。特に参政党の支持者が50代で一つの山になっているのが特徴的だ。この参政党の支持者というのが、どういう人たちなのか、一つの知見として「今まで、全く政治に無関心であった層」という見解があるが、もう少し研究が必要だろう。日本の右傾化、ポピュリズム化の一つの傾向のように思える。

②公明党と共産党は、同じような傾向だ。高齢者層になるにつれ、支持率が高くなる。オールド政党であり、組織票が固い政党の傾向だ。しかし、今後10年経てば、この二つの政党がどうなっているか先行きはあやしい。

③改革政党として登場した日本維新の会は、どの世代でも支持が低迷している。「身を切る改革」というスローガンでは、物価高に苦しむ国民の支持を得られないだろうし、2025年度予算の成立に賛成した維新の立ち位置に、疑問を持つ国民も多かったのではないかと思う。

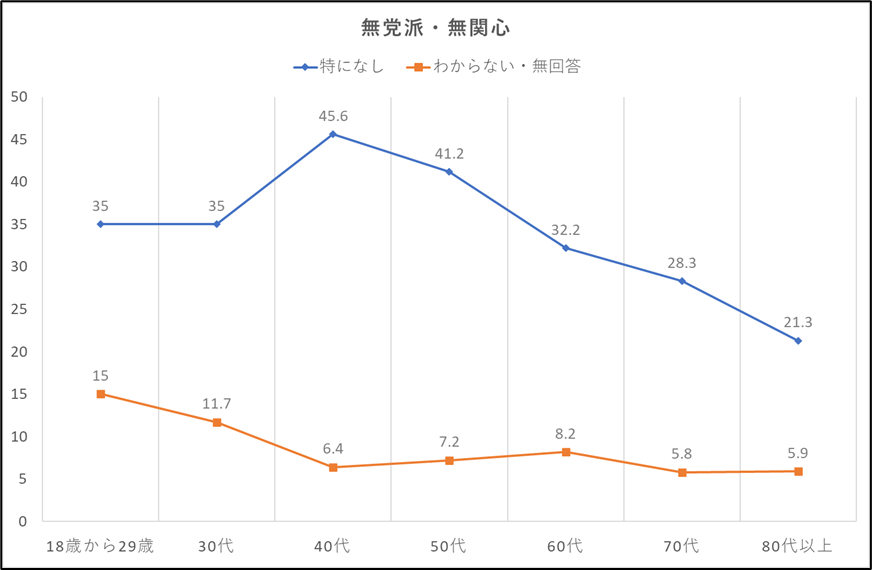

(4)最後に無党派+無関心層である。

意外にも40代・50代の無党派層が多い。彼らがどのような投票行動をとるかが、大きく影響するだろう。今の日本を産み出した責任の一端は、この無党派及び無関心層にもある。この閉塞感を打ち破るカギは、これらの人たちの投票行動にありそうだ。

冒頭にも述べたが、今回の参議院選挙は、政権選択選挙であり、緊縮財政か積極財政かを問う選挙である。この選挙で与党が勝利すれば、益々緊縮財政となり、日本経済の低迷は続き、国民生活は苦しくなる。日本の今後を大きく左右する選挙となるだろう。出来得るならば、多くの国民が投票に行って欲しい。

コメントを残す