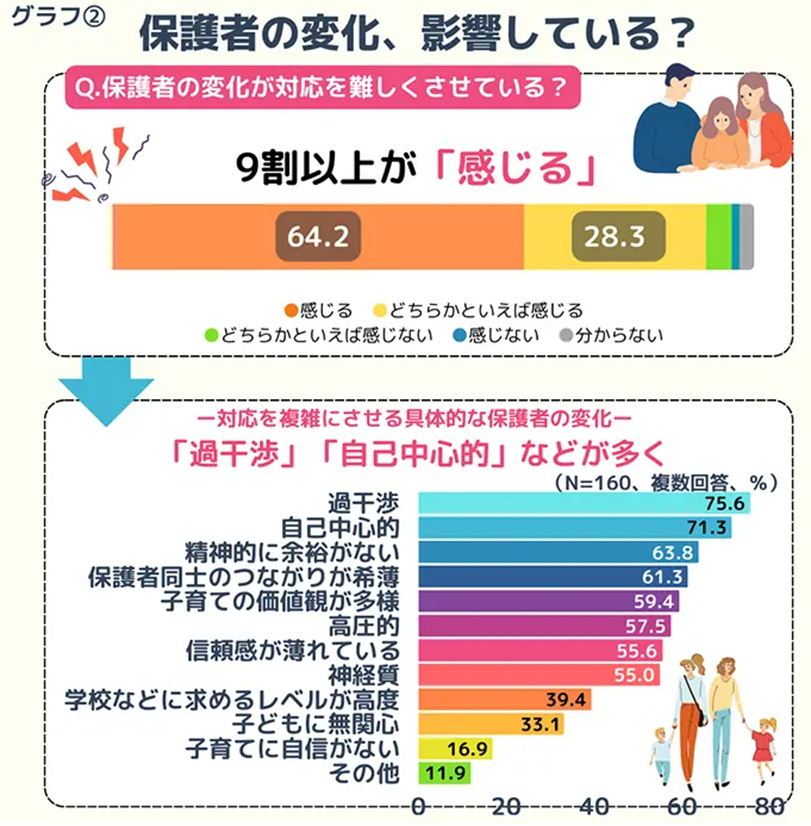

9月17日の教育新聞の記事に「【なぜ苦しい?保護者対応③】過干渉、自己中心的に 翻弄される教職員」が掲載されていた。どうも保護者の対応について変化を感じている教職員が多いようだ。9割以上の教職員が変化を感じているという。

その変化の内容には、「自己中」「過干渉」「過保護」というような内容だ。結論から言うと、この変化の起因は、少子化によるものと私は考える。夫婦に1人の子どもしかいなければ、父母、そして父方の祖父母、母方の祖父母という合計6人の大人の愛情と期待が子どもに注がれることになる。注がれる子どもにとっては、それが当たり前として育つのだが、親にとっても「過干渉状態」が当たり前で、周囲の保護者を見ても同じように子育てをしているので、この状況が当たり前となるのだろう。以下の図式は、教育新聞からの引用である。

私は、ロボット教室を開講しており、数人の小学生を教えている。今まで体験会で、100人以上の小学生と接してきた。体験会ではアンケートを提出してもらうのだが、ビックリするのは、放課後の塾関係である。剣道、サッカー、野球などのスポーツ系はもちろん、英会話、ダンス、教科学習など、放課後に様々な学習が詰め込まれているのだ。休みが週に1回しかない子どももいる。それほど、保護者の子どもへの期待と愛情があるという状況なのだろうが、「親はなくとも子は育つ」などという言葉は、もう十分に死語なのだろう。こんな状況で、学校に通う子どもたちも大変だが、その保護者に対応する教職員も相当なものだろうと思う。このアンケート結果は、納得のいく内容だ。

さて、若い先生も保護者との信頼関係を構築できるような一つのアイデアがある。私が、30代の頃から保護者懇談の時に伝えてきた言葉だ。それが「縦糸」と「横糸」である。例えば、私は次のように伝えてきた。

「保護者の方は、〇〇さんが生まれて、ずっと子育てをされてきたので、〇〇さんについてすべてを熟知されている専門家ですよね。ずっとどんな時も子どもを育てられてきたわけですから、これを『縦糸』としましょう。私たち教員は、同世代の生徒を何十人、何百人と教えてきましたので、様々な子どもの状況を知っています。これを「横糸」としましょう。保護者の方の『縦糸』と私たちの『横糸』を紡ぐことで、〇〇さんの今の成長の位置が明確になりますし、今後どのようにしていけば良いか、私達にもよく理解できますし、保護者の方とも共通認識ができると思います。これからもよろしくお願いします。」

という内容だ。この話は、子育てを経験していない先生にも有効ではないかと思っている。親からすれば、子育てを経験していない先生に対して「子育ての何を知っているの?」という目で見られることがあるが、こういう保護者にも教育の専門家として教員が対等の立場で話ができるのではないかと思っている。

このように話をしても、自己中、過干渉が治まらない保護者もいるだろうことは、容易に想像できる。とにかく、教師受難の時代だ。

コメントを残す