3月23日に、いろいろと話題になったTBS「御上先生」が最終回を迎えた。文科省-政治家-隣徳(私立高校)の癒着による裏口入学という不正を暴くという結末。前回の最後に裏口入学した生徒の中にクラスメートがいるという事が判明した。ドラマだから有りなんだろうが、学校の不正を教師と生徒が一緒になって暴いていくという設定そのものがリアリズムに欠けているという面がある。この点に大きく目をつぶってこのドラマが言いたかったことを考えてみようと思う。

このドラマが取り上げたテーマは、極めて現代的である。この点については、大きく評価できる。例えば、「自殺」「発達障害児への差別」「親からのDV」「ジェンダー問題」「ヤングケアラー問題」「相対的貧困」「学習指導要領による教師の拘束」「PMS(月経前症候群)」「アメリカにおける原爆投下の語られ方」「官僚の疲弊」「裏口入学」「障害者問題」「性加害問題」である。そして、これらの問題を貫く横軸として、上げられているのが、

The personal is political

である。これらの問題が、全て登場人物の個人的な事情として取り上げられながら、その背景を深掘りしていくという手法で描かれている。そして、その過程で、御上が言い続けるのが「考えて」というメッセージだ。このメッセージは、教育監修の工藤氏の持論である。工藤氏は、今の学校教育は「ものを考えない若者を育てている」と指摘している。自分の頭で考えて、自分で判断し、そして実践するという事を怠っているのだ。

これは、現在の学校体制を考えるうえで重要なメッセージである。私は、通信制高校で働いている。最近では中学校卒からダイレクトに入学してくる生徒も増えたが、多くは公立高校、私立高校からの転入生である。彼らの話を聞いていると、学校が生徒をルールでがんじがらめにすることで、学校の体制を維持するという姿が見えてくる。転入してくる彼らは、そのことに反発し、息苦しさを感じ、通信制に転入してくるのだ。が、彼らもその学校の体制から「逃避してきた」という事実は隠し切れない。これでは、御上が求める次の力はついていない。

「御上先生」のもう一つのテーマが、「日本の社会システムを変革する。それには教育だ!」という事だ。3年2組の生徒たちには、御上先生と1年間過ごすことで、「変革する力」というものが着いたように描かれている。それは文化祭での学習指導要領への問題提起であり、ビジネスコンテストへの出場であり、ヤングケアラーの問題だ。最後の不正入試に関して神崎が記事を書くのは現実離れしているが、父親が新聞記者という事もあるのだろう。神崎や富永という生徒には、十分に社会を変革していく力があるように思う。

ドラマの中では、一切語られることは無かったが、実はOECDはこの「社会を変革する力が重要である」という事を唱えている。それが、Agencyだ。Agencyとは、

「自ら考え、主体的に行動して、責任をもって社会変革を実現していく力」

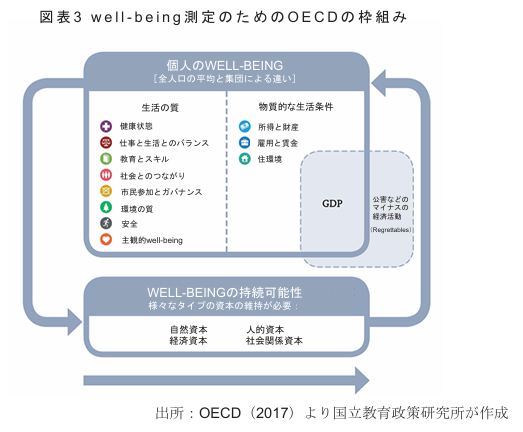

と定義されている。まさに、御上が求めていたのは、これではないかと思う。そして、 めざす目標は、Wellbeingなのだ。Wellbeingは、よく「幸福」などと訳されるが、実はもっと広い意味を包括している。下図に示すのがOECDが定義するWellbeingである。

このように考えると、御上が最後に生徒に投げかけた言葉、「考え続けることが考える力、そしてそれは、弱者に寄り添うことになる」ということは、このWellbeingを指していると思う。

「The personal is political」を入り口に、「考え続けること」を求め、「社会変革する力」をつけようとする御上の教育思想は、

WellbeingをめざすAgency

に他ならない。

コメントを残す