6月24日読売新聞(おそらく他の新聞にも)に、全国の公立中学校と高校などを対象にした2024年度の英語教育実施状況調査が掲載されていた。文科省が発表したものである。タイトルが「中高生英語力過去最高」となっており、中学3年で英検3級程度の能力を持つ生徒が52.4%、高校3年生で英検準2級程度の能力を持つ生徒が51.6%と報道されている。

私は、この調査結果及び調査方法には、少し疑問を持っている。この52.4%と51.6%の数値は、該当する英検を取得した生徒と、教員が同程度の実力があると認めた生徒の割合の合計になっているのだ。この「教員が同程度の実力があると認めた」というのが曲者であると思っている。数値をそのまま信じると、中学生も高校生も半分強の生徒が、英検3級と英検準2級の実力を有していることになる。それほど、日本の中高生は英語力を有しているのだろうか?肌感覚に合わないのだ。

そこで、文科省の発表したデータ(新聞発表のデータよりも詳細)と、教育新聞で表されたデータを用いて、違う側面から分析を試みた。

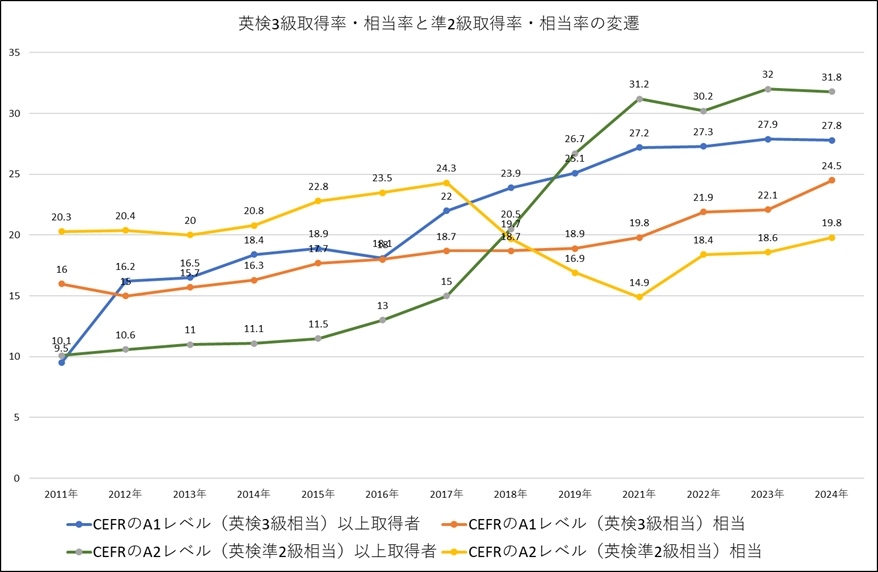

まずは、教育新聞が公表したデータを用いた分析である。教育新聞には、2011年から(途中2020年はコロナ禍で削除)の英検取得率と英検相当率の変遷が掲載されていた。それを加工したのが、次のグラフである。

①中学生も高校生も英検取得率が向上している。着実に、中高生の英語力は伸びていると言える。

②高校3年生対象の英検準2級の取得率は、2017年以降急上昇している。そのことと連動するように、英検準2級の相当率は下降している。この結果は、ある程度英語の力があると考えられる生徒に対して、英検受験を勧めることで受験率合格率が伸びたことを物語っている。と同時に、大学受験に英検が必要という制度変更も要因として考えられる。その分、英語教師が「英検準2級相当」と考える生徒は減少している。この状態が続けば、やがて高校生の英語力は頭打ちになる可能性がある。今まで英検の対象とされなかった生徒の底上げをしなければならない。

③一方、中学生は取得率も相当率も伸びているのだ。取得率が伸びることは良いことだが、取得率の伸び率よりも相当率の伸びの方が大きい。これに「?」が付く。

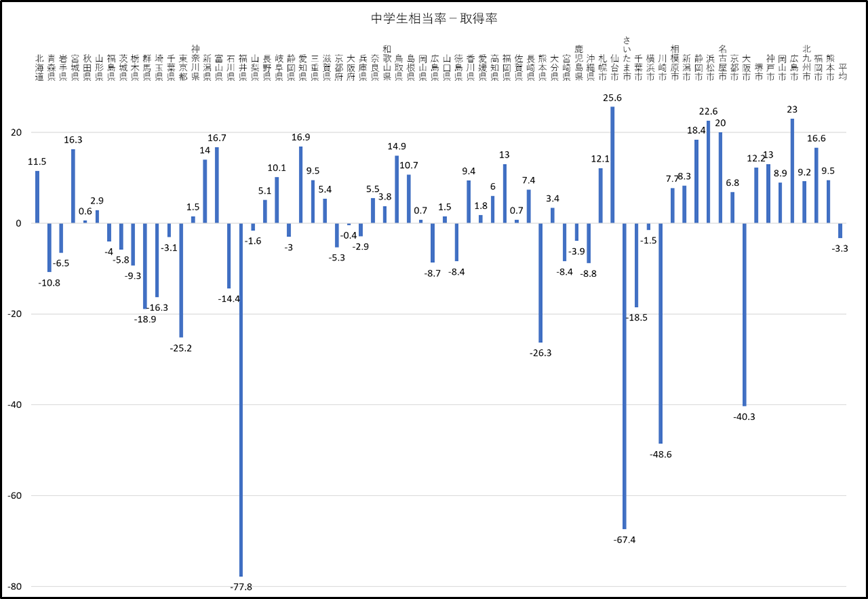

そこで、文科省発表のデータを使って、都道府県別の取得率・相当率を調べてみた。そうすると、都道府県別で相当な差があること、中学校と高校でも傾向が違うことが分かった。

まずは、中学校の相当率から取得率を引いたグラフである。このグラフでプラスに転じているという事は、実際に英検を取得した生徒の割合より、英語教師が相当と判断した割合が多いという事だ。

その結果、政令都市も含めると、40の自治体で相当率が取得率を上回っている。約2/3弱の自治体である。

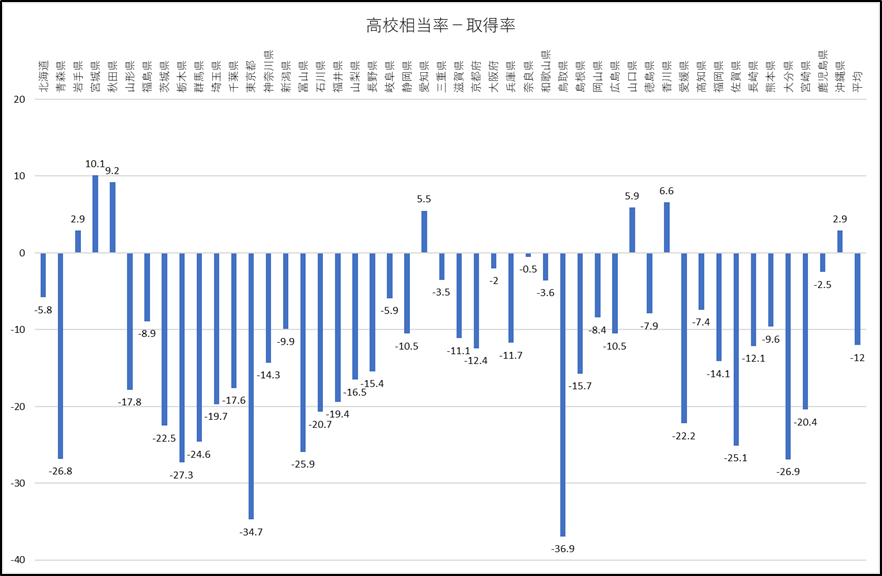

一方、高校ではどうだろうか。それを示したのが、次のグラフだ。高校では、相当率が上回った自治たちは、わずか7つしかない。

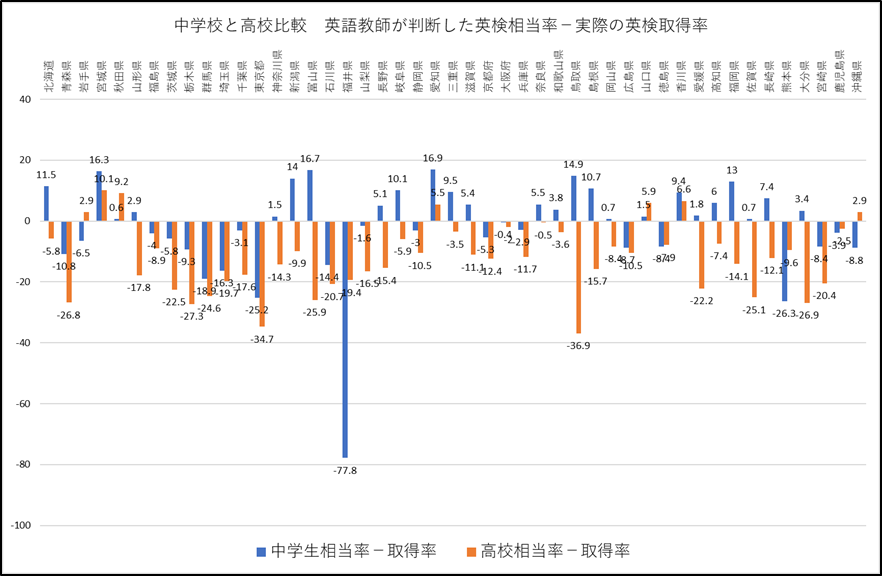

この二つのグラフを都道府県で比較したのが次のグラフだ。

相当率-取得率を計算すると、高校の方がマイナスが多いことが一目瞭然だ。これはあくまでも仮説であるが、該当する英検の英語力を有しているという判断は、高校の方が厳しく、中学校の方が甘いと言えるのではないかと思うのだ。こう考えると、「英検3級相当過去最高」という結果に「?」が付くのである。

ところで、中学生の英語力調査で、特異な数値を示している自治体がある。福井県とさいたま市である。

| 受験率 | 合格率 | |

| 福井県 | 91.8% | 85.9% |

| さいたま市 | 92.2% | 84.9% |

驚異的な数値である。この二つの自治体こそ、中学生全体の英語力を底上げし、実力をつけていると言えるだろう。

コメントを残す